Trucs et Astuces

Comment bien chosir sa batterie externe

Si vous ou vos adolescents êtes accro aux smartphones et autres tablettes, il vous sans doute déjà arrivé de tomber en panne de batterie, ou de ne pas avoir de prise à porter de main lors de vos déplacements. Et c’est pourquoi on a inventé les batteries externes. Et quiconque est à la recherche d'une bonne batterie externe pour recharger son smartphone, sa tablette voir son PC se doit de regarder les produits des trois leaders mondiaux que sont Anker, Aukey et RAVPower. Il existe bien sûr une multitude d’autres fabricants, mais ces trois-là tiennent le haut du pavé.

-

Anker est l’un des pionniers des batteries externes. C’est une société chinoise fondée par Steven Yang en 2011, suite à son départ de chez Google. Anker vend principalement en direct et via Amazon.

-

Aukey est également une société chinoise, fondée en 2010 et basée à Shenzen comme son concurrent direct. Aukey vend principalement sur Amazon.

-

RAVPower est une société américaine, fondée en 2011. Entré tardivement sur le marché des batteries, mais avec des produits de qualité similaire à Anker, avec des prix et des performances toutefois inférieurs. RAVPower vend aussi à travers Amazon.

Jetons donc un coup d'œil ce qui différencie ces principaux manufacturiers en comparant leurs produits phares que sont l'Anker Powercore+ 26800 PowerDelivery, l'Aukey 30000 et le RAVPower Ace Series 32000 (A noter que ces deux derniers équipements ne se trouvent pour le moment que sur Amazon.com mais qu'ils devraient débarquer en Europe prochainement. Vous pouvez néanmoins trouver d'autres produits de la gamme sur Amazon EU).

Critères de comparaison

Nos critères de comparaison sont :

-

La conception et la fabrication : cela inclut le design et les matériaux employés mais surtout les dimensions et le poids. Car c’est sur ces deux critères qu’au final se fait le choix d’une batterie externe. En fonction de l’usage que l’on veut en faire évidemment. Si l’on veut une batterie que l’on veut emmener partout avec soi, il vaut mieux prendre une batterie de poche. Si on veut pouvoir la transporter dans un sac à main ou une sacoche, il faut s’orienter sur une batterie compacte, excellent compromis entre poids et puissance. Enfin, si l’on veut une batterie de voyage, pour camper ou transporter dans sa valise, le meilleur choix reste une batterie à haute capacité. Elle sera certes lourde et encombrante, mais tiendra dans la durée.

-

Le nombre et surtout le type de port USB de charge et de recharge. Car de ces types de port dépendent la capacité de charge de votre batterie et la nature des équipements qu’elle pourra charger. A noter que les meilleures batteries incluent désormais un port USB 3.1 gen 2 de type C (ou encore USB-C PD)

-

Les principales fonctions et indications : certaines batteries fournissent des indications précises sur leur état, d’autres non. Certaines incluent des fonctions annexes comme une lampe torche.

-

Puissance et performances. Toute batterie a une puissance nominale, mais une partie de cette puissance sera consommée dans la conversion de la tension et par la chaleur produit par les composants électroniques. Reste la puissance réellement délivrée. Plus elle est proche de la puissance nominale, plus la batterie est performante.

-

Les accessoires : chargeur, câbles et housse fournis ou non.

-

Le prix, la garantie et le SAV. Evidemment.

Synthèse du match

Le tableau ci-dessous résumé le match entre ces 3 batteries.

|

Critères |

Anker |

Aukey |

RAVPower |

|

Conception et fabrication |

♦♦♦♦ |

♦♦♦ |

♦♦♦ |

|

Ports USB |

♦♦♦♦♦ |

♦♦♦♦ |

♦♦♦ |

|

Indications et fonctions |

♦♦♦♦♦ |

♦♦ |

♦♦♦ |

|

Puissance

|

♦♦♦ |

♦♦♦♦ |

♦♦♦♦♦ |

|

Accessoires |

♦♦♦♦ |

♦♦♦ |

♦♦♦ |

|

Prix

|

♦♦ |

♦♦♦ |

♦♦♦ Amazon |

Ce match sans pitié se conclue par la victoire d'Anker. Ce n'est certes pas la batterie plus puissante, mais celle qui affiche les meilleures indications, le meilleur ratio de performance, qui se recharge la plus vite et qui offre les meilleurs ports USB de charge. Aukey offre de son côté une meilleure protection contre les surcharges et les courts-circuits tandis que RAVPower offre une grosse puissance à des prix plus que raisonnables.

Pour ceux qui aimerait un peu creuser la chose, voici quelques détails qui m'ont permis d'aboutir à cette conclusion.

1 - La Gamme

La gamme PowercCore d’Anker se décline en plusieurs puissances (et donc taille et poids) :

-

Les batteries de poches, qui comme leur nom l’indique, tiennent dans la poche. Ils peuvent charger votre smartphone une ou deux fois, pas plus. Il existe trois modèles, allant de 3 350 à 5 200 mAh, avec des facteurs de forme différents (de cylindrique à plat).

-

Les batteries compactes, qui offrent un compromis entre poids et puissance. Elles ne tiennent pas dans la poche mais sont quand même facilement transportables, et permettent de recharger 3 ou 4 fois votre smartphone ; Anker dispose de deux modèles allant de 10 000 à 13 000 mAh. Trois générations cohabitent, la dernière disposant de la charge rapide (Quick Charge).

-

Les batteries de haute capacité : elles offrent d’énormes capacités de puissance, pouvant ainsi charger jusqu’à 8 fois votre smartphone, mais il n’est guère envisageable de la transporter dans un sac à dos toute la journée compte-tenu de son poids (500 g) ; il existe deux modèles avec une puissance de 20 100 et 26 800 mAh. A noter que 2 générations cohabitent (celle avec charge rapide et l’autre sans).

La gamme PowerBank (PB) d’Aukey est un peu moins lisible, car plus pléthorique et avec une classification plus que discutable, mais on retrouve grosso modo les mêmes catégories de batteries. On ne pourra que regretter ce manque de lisibilité qui gênera fortement le néophyte. Prenons par exemple les modèles PB-T11 et PB-Y3. Même look, même description synthétique, la seule différence étant que l’un possède un port lightning (compatible Apple) tandis que l’autre possède un port USB-C (compatible Android, Windows, etc.). Et il faut creuser avant de comprendre quelle est la différence, qui peut s’avérer fondamentale (essayez de brancher un port lightning sur votre Android et on en discutera après). Mais revenons à nos moutons :

-

Les batteries de poches. Il existe quatre modèles, les PB-N41, N42, N15 et N52, allant de 5 000 à 20 000 mAh. Contrairement à Anker, les batteries de poche sont plutôt rectangulaires que cylindriques. A noter que le PB-N15, dernier né de la série contrairement à ce qu’indique son numéro « 15 » et appelé « Pocket 20000mAh Power Bank », n’a de poche que le nom : il pèse 445 g et mesure 15,5 cm de haut pour 8 de large ! Il faut dire que pour délivrer du 20 000 mAh, il faut quand même en mettre du Lithium-Polymère.

-

Les batteries compactes ; Aukey dispose de nombreux modèles allant de 10 000 à 16 000 mAh, nommés PB-T15, T3, Y2 et T9. Le T3 et Y2 sont jumeaux mais je cherche encore les différences…

-

Les batteries de grandes capacités : Elles vont de 20 000 mAh à 30 000 mAh.

La gamme des RAVPower va également de la batterie portable aux batteries haute capacité. Elle se décline sous les noms de ACE, Turbo, Mobile, Lustern Deluxe, Extreme :

-

Les batteries de poches, allant de 3 350 mAh (format cylindrique) à 8 400 mAh (format rectangulaire) en passant par la 5 200 mAh (forme ovoïde)

-

Les batteries compactes ; Elles vont de 12 000 mAh à 16 750 mAh avec la « Deluxe Battery Charger ».

-

Les batteries à haute capacité, allant de 20 100 mAh à 32 000 mAh (un record avec la Ace series 32000). C’est la plus grande capacité qui soit à ce jour. Attention, si vous voyagez en avion, vous ne serez autorisé à transporter votre accumulateur Lithium que dans la cabine de l’avion (risque de fuite en soute). Et en cabine, seules les batteries lithium d’une capacité inférieure à 32000mAh/5V sont autorisées, à condition que cela soit écrit dessus (comme on peut le voir ci-dessous) !

2 – Conception et fabrication

Le PowerCore+ 26800 PD (pour PowerDelivery) d'Anker bénéficie d’une conception solide et relativement conservatrice. Son boîtier en métal d'aluminium le rend particulièrement solide. Son poids est de 580 g, ce qui le classe dans la catégorie poids lourd. Il ne faut pas envisager faire un trekking avec cette batterie dans son sac à dos. Ses dimensions sont tout aussi respectables : 180*80*24 mm. C’est massif : impossible à mettre en poche mais cela s’emporte en bagage cabine dans l’avion ou dans un sac de camping.

Le PowerCore+ 26800 PD (pour PowerDelivery) d'Anker bénéficie d’une conception solide et relativement conservatrice. Son boîtier en métal d'aluminium le rend particulièrement solide. Son poids est de 580 g, ce qui le classe dans la catégorie poids lourd. Il ne faut pas envisager faire un trekking avec cette batterie dans son sac à dos. Ses dimensions sont tout aussi respectables : 180*80*24 mm. C’est massif : impossible à mettre en poche mais cela s’emporte en bagage cabine dans l’avion ou dans un sac de camping.

Attention : on trouve encore la génération précédente du PowerCore+ 26800, sans PowerDelivery. On le reconnait car il dispose d’un port USB supplémentaire en entrée pour sa recharge, alors que la version PD utilise les capacités du port USB-C gen2, qui a l’avantage d’être bidirectionnel.

La batterie Aukey 30000 apparait sous 2 références : le PB-T11 et le PB-Y3. Le T11 dispose d’un port « Lightning », et est donc dédié au monde Apple, tandis que le PB-Y3 est équipé d’un port USB-C, compatible avec le reste du monde. Aukey a récemment sorti une la même batterie avec un port USB-C Power Delivery mais comme on le verra, cela se fait au détriment de la performance. Son poids est de 578g (aussi lourd que le PowerCore+ donc) et il mesure 150*82*30 mm (un peu plus court mais plus épais que son concurrent). Contrairement à l’Anker, la batterie Aukey est en plastique. C’est sans doute moins flatteur, plus rudimentaire mais plutôt efficace. Je trouve pour ma part qu’elle fait un peu brique de plastique, mais certains apprécieront certainement son design.

Attention : on trouve encore la génération précédente du PB-Y3, sans PowerDelivery. Il vaut mieux consulter la description du produit car il conserve son port micro-USB de charge et ne se distingue donc pas du premier coup d'oeil de son prédécesseur.

Le RAVPower Ace series 32000 est à la croisée d’un Anker et d’un Aukey : il ressemble un peu à une brique, comme le Aukey mais est légèrement plus arrondi et plus allongé, comme le Anker. Son boîtier est en plastique, tout comme le Aukey. Son poids est de 590 g, ce qui n’est pas surprenant, compte-tenu de sa puissance. Ses dimensions font d’elle la plus grosse des batteries, avec 200*100*35 mm. On ne peut que le constater, puissance poids et dimension sont encore intimement corrélés.

3 – Ports USB en entrée et sortie

Le PowerCore+ 26800 PD (pour PowerDelivery) d'Anker dispose de 3 ports USB. 2 ports USB de type A (le type le plus courant sur les PC) délivrant du 5V/3A chacun, et d’un port USB 3.1 Gen2 de type C, bidirectionnel, pouvant ainsi servir à charger la batterie elle-même ou à charger un PC, une tablette, etc. et délivrant du 30W.

Les 2 ports USB de type A supportent la technologie « Quick Charge 3.0 » de Qualcomm, ainsi que les technologies PowerIQ et VoltageBoost pour les équipements ne supportant pas la Recharge Rapide. Ces deux dernières permettent à la batterie de reconnaitre votre type d’équipement et d’optimiser la puissance délivrée pour une recharge la plus rapide possible.

Le port USB-C supporte le Power Delivery et peut délivrer jusqu’à 30 W de puissance, ce qui est assez pour charger un Apple MacBook ou une console de jeu Nitendo Switch. Le port étant bidirectionnel, il sert également à charger la batterie. La durée de chargement sur le port USB-C prend 4 heures avec le chargeur adéquat.

Anker inclut des circuits de sécurité contre les courts-circuits et les surtensions. C’est un peu moins bien que son concurrent de chez Aukey.

Le PowerBank 30000 (PB-Y3 pour les intimes) d’Aukey possède 2 ports USB de type A, délivrant du 5V/2,4A Le connecteur vert supporte la technologie « AIPower » d’Aukey (l’équivalent de PowerIQ chez Anker), qui permet de s’adapter au type de l’appareil et d’optimiser la puissance délivrée pour une recharge la plus rapide possible. Le connecteur vert supporte la technologie « Quick Charge » de Qualcomm mais peut aussi charger (mais moins rapidement) tout appareil, même ceux ne supportant pas la Recharge Rapide. C’est un peu moins pratique que sur le PowerCore+ d’Anker qui offre les mêmes fonctions sur les deux ports. En revanche, l’Aukey possède des circuits de sécurité permettant de protéger la batterie d’un courant excessif, d’une surchauffe ou d’une surcharge, ce qui est un plus par rapport à ses concurrents.

Le PB-Y3 possède également un connecteur USB de type C, bidirectionnel, délivrant du 5V/3A, ainsi qu’un port micro-USB réservé à la charge de la batterie elle-même et travaillant en 5V/2,4A. Ce qui permet de passer en mode « Turbo recharge » en branchant simultanément le port USB-C et le port micro-USB sur un chargeur. On obtient ainsi un courant de charge total de 4V au plus (sur 5 V), ce qui permet de charger la batterie en moins de 8 heures, au lieu des 9 heures et plus sur le seul port micro-USB.

Le RAVPower Ace Series 32000 dispose quant à lui de 3 ports USB de type A, offrant chacun un maximum de 5V/2.4A. Ces 3 ports offrent tous une identification intelligente du type d’appareil à charger et une optimisation de la puissance de charge, de manière similaire à Aukey et Anker. Néanmoins, aucun de supporte le « Quick Charge » de Qualcomm, ce qui est bien dommage.

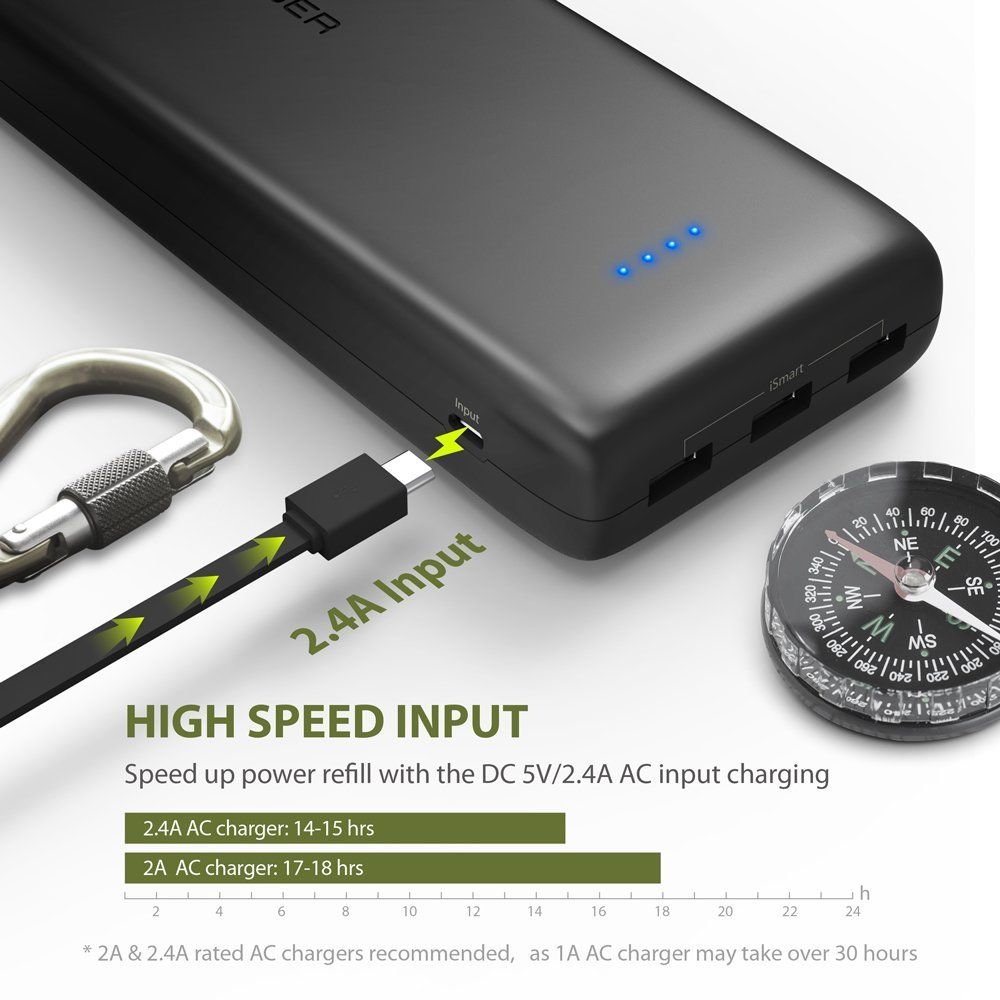

Le RAVPower dispose également d’un micro-port USB destiné à la recharge de la batterie, et supportant le 5V/2,4A. Il faut près de 12 heures ( !) pour charger complètement la batterie sur cette puissance et près de 30 heures avec un misérable chargeur à 1A. Il aurait été pratique d’avoir un port USB-C en entrée comme sur l’Aukey ou mieux un port USB-C supportant le PowerDelivery comme sur l’Anker.

4 – Indications et principales fonctions

Sur le dessus du PowerCore+ 26800 PD, on trouve un petit bouton de marche/arrêt. Ce bouton permet de déclencher la charge de l’appareil connecté par une simple pression. Une fois chargé, il suffit de débrancher l’appareil pour couper la batterie. Il vaut d’ailleurs mieux penser à débrancher son appareil si vous utiliser le port USB-C ; Rappelez-vous, ce dernier est bidirectionnel et votre iPad ou MacBook chargé à fond pourrait se mettre à charger à son tour votre batterie Anker si celle-ci venait à être vide…

Sur le dessus du PowerCore+ 26800 PD, on trouve un petit bouton de marche/arrêt. Ce bouton permet de déclencher la charge de l’appareil connecté par une simple pression. Une fois chargé, il suffit de débrancher l’appareil pour couper la batterie. Il vaut d’ailleurs mieux penser à débrancher son appareil si vous utiliser le port USB-C ; Rappelez-vous, ce dernier est bidirectionnel et votre iPad ou MacBook chargé à fond pourrait se mettre à charger à son tour votre batterie Anker si celle-ci venait à être vide…

Le bouton possède également 10 petites led, indiquant le niveau de charge de la batterie, chaque led représentant 10% de charge. 2 led allumées signifient donc que votre batterie dispose encore d’une capacité de 11 à 20%, 6 led allumées signifient que la batterie dispose de 51 à 60% de puissance, etc. C’est beaucoup mieux que l’Aukey, qui ne dispose que de 3 niveaux d’indication et le RAVPower qui en dispose de 4.

Une simple pression sur ce bouton lorsque la batterie est débranchée vous permet d’afficher le niveau de sa charge. Enfin, lors de la recharge, le bouton s’allume progressivement puis s’éteint quand la batterie est complètement chargée.

On retrouve sur le dessus du PowerBank-PB-Y3 d’Aukey le même type de bouton marche/arrêt. Il permet de la même manière de déclencher la charge de l’appareil connecté. Une fois chargé, il suffit de débrancher l’appareil pour couper la batterie. Cette dernière se coupe également automatiquement une fois l’appareil complètement chargée.

On retrouve sur le dessus du PowerBank-PB-Y3 d’Aukey le même type de bouton marche/arrêt. Il permet de la même manière de déclencher la charge de l’appareil connecté. Une fois chargé, il suffit de débrancher l’appareil pour couper la batterie. Cette dernière se coupe également automatiquement une fois l’appareil complètement chargée.

Le bouton s’allume selon 3 couleurs, indiquant le niveau de batterie : lumière blanche pour une charge située entre 71 et 100%, vert entre 11 et 70 % (ce qui est juste énorme en termes de charge !), et rouge entre 0 et 10%. C’est vraiment très insuffisant comme indication sur le niveau d’une batterie de cette puissance. Il y a en effet tout un monde entre 11% et 69%, et pourtant la lumière sera toujours verte.

Une simple pression sur ce bouton lorsque la batterie est débranchée vous permet d’afficher le niveau de sa charge (avec ce niveau de précision bien pourri). Enfin, lors de la recharge, le bouton clignote de rouge à blanc.

Une pression prolongée sur ce bouton vous permet de déclencher la « lampe de poche » incluse dans la batterie (un appui long pour allumer, et la même chose pour éteindre). Ce n’est sans doute pas ce qu’on fait de plus pratique en terme de lampe-torche (à cause de sa forme de brique et son poids), ni de plus puissant en terme d’éclairage, mais çà dépanne son campeur. Bon, franchement, je préfère utiliser une lampe torche ou encore mon smartphone plutôt qu’une batterie externe, mais quand on a plus que cela sous la main…

Le RAVPower Ace Series 32000 n’a pas de bouton marche/arrêt. Il suffit de brancher votre ou vos appareils sur l’un des trois ports pour déclencher automatique la charge.

Le RAVPower Ace Series 32000 n’a pas de bouton marche/arrêt. Il suffit de brancher votre ou vos appareils sur l’un des trois ports pour déclencher automatique la charge.

Pour indiquer le niveau de charge de la batterie, le RAVPower dispose de 4 led. 1 led allumée signifie que la batterie dispose de 1à 25% de capacité. 2 led pour 26 à 50%. 3 led pour 51 à 75%/ 4 led pour 76 à 100% de capacité. Ce qui n’est quand même pas la panacée en terme de précision il faut bien l’avouer même si c’est meilleur que Aukey en la matière.

Evidemment, ces leds ne sont pas constamment allumées. Pour vérifier le niveau de votre batterie, il suffit de presser le petit bouton situé sur la tranche du RAVPower.

5 – Performances

La puissance qu’annonce le constructeur n’est jamais celle qui est réellement disponible pour charger vos appareils. Une partie de la puissance est dissipée en chaleur par l’électronique, dans la conversion des tensions notamment. La performance d’une batterie se mesure donc par le ratio entre la puissance réelle disponible et la puissance nominale. Je n’ai malheureusement pas les moyens de tester la performance réelle des batteries et m’appuie donc sur les publications de la presse spécialisée pour cela.

Le PowerCore+ 28600 PD obtient donc un ratio de 83,43% de performance, ce qui le classe devant la plupart de ses concurrents, et notamment Aukey et RAVPower. Ses 2 ports USB-A délivrent jusqu’à 5V/3A de puissance, et les fonctions « Quick Charge », « PowerIQ » et « VoltageBoost » assurent un chargement optimal. La puissance disponible représente 10 charges d’un iPhone 6, 8 charges d’un phone 7. Et surtout le port USB-C PD délivre jusqu’à 30W, permettant de charger 3 fois un MacBook. Et avec ce même port et un chargeur 30W (vendu séparément en France), vous pouvez recharger votre batterie en 5 heures seulement, deux fois plus vite que le RAVPower et le Aukey.

L’Aukey PB-Y3, d’une puissance légèrement supérieure avec 30 000 mAh, obtient un bon ratio de 80.27% sans Power Delivery, ce qui place cette batterie juste derrière l’Anker. Avec Power Delivery, la batterie chute à 76.48 %, ce qui est assez moyen. Dommage ! Ses 2 ports USB-A délivrent jusqu’à 5V/2,4 A de puissance, avec pour l’un la fonction « Quick Charge » de Qualcomm et pour l’autre « AIPower » qui assure un chargement optimal. Ce n’est pas des plus pratiques car il faut réfléchir à chaque fois que l’on banche un appareil. La puissance représente 8,5 charges d’un phone 7. Il faut 9,5H (ce qui commence à faire sacrément long) pour recharger la batterie par le port micro-USB, 8H en branchant simultanément le port USB-C et le port micro-USB, et probablement un temps voisin de celui de l’Anker via le port USB-C PD. Malheureusement Aukey n’a pas donné de chiffres à ce sujet.

Le RAVPower Ace Series 32000 obtient un ratio de 70%, ce qui est le moins bon des trois. Ses 3 ports USB-A délivrent un courant de charge de 5V/2,4A avec un maximum de 6A : les 3 ports branchés simultanément délivreront donc un courant de 5V/2,0A. La puissance disponible représente 10 charges d’un iPhone 6, ce qui est demeure excellent. Recharger la batterie via son port micro-USB prend environ 13 heures. Il manque vraiment un port USB-C PD pour recharger cette batterie.

6 – Accessoires

Le PowerCore+ 28600 PD est livré avec 2 petits câbles, le premier de l’USB-A vers l’USB-C, le second de l’USB-C vers l’USB-C. Anker fournit aussi une housse de transport en mesh, qui permet de protéger la batterie en aluminium des chocs pendant le transport. Il manque juste un chargeur digne de ce nom permettant de charger la batterie en 5 heures comme promis. Il faut sinon se brancher à un port de son PC, ou utiliser un chargeur de téléphone. Anker vends des packs batterie plus chargeur outre-Atlantique mais ne fait pas encore de même en Europe, dommage.

De son côté, le Aukey PB-Y3 n'est fournit qu’avec un câble, de l’USB-C vers USB-C. Pas de house ni de chargeur, mais le plastique de la batterie supporte bien le transport. Pour charger la batterie, il faut procéder comme sur l’Anker, trouver des chargeurs de smartphones ou se brancher à son PC.

Enfin le RAVPower 32000 vient avec un câble USB-A vers micro USB, sans chargeur. Là encore, il faut fournir son propre chargeur.

USB : quels type de connecteurs et quelles versions ?

Vous l'avez sans doute tous vu apparaitre fin 2015 sur les tous derniers smartphones, le connecteur juste indispensable mais qui vous a demandé de renouveller tous vos accessoires, je veux parler du connecteur de type USB-C. Il est plus petit que ses prédécesseurs - même le micro-USB - et plus pratique - il s'enfiche dans les deux sens - et comme il supporte la version 3 de l'USB, il permet des transferts de données et des charges plus rapides. En somme que du bonheur. Mais, car toute chose a un mais, vous ne pouvez bénéficier de tout cela que si vous disposez des connecteurs au bon format et à la bonne version. Ce qui est loin d'être évident dans la jungle des matériels que nous proposent les fournisseurs. Alors voici un petit guide survie pour s'y retrouver.

La norme USB

Si on en croit Wikipédia, Le Bus Universel en Série (soit Universal Serial Bus ou USB, en anglais) est une norme adoptée par tous les fabricants électroniques et qui permet de connecter tout type de périphériques informatiques à un ordinateur ou équivalent (tablette, smartphone). Le bus est universel puisque sur la même prise, vous pouvez ainsi raccorder une souris, une imprimante, un disque de stockage, voire votre smartphone...Un sacré bon en vant quand on sait qu'il fallait avoir avant un port dédié à chaque périphérique ou presque (souris, imprimante, disque externe, etc.).

Le bus USB permet de connecter des périphériques à chaud (quand l'ordinateur est en marche) et en Plug and Play (l'ordinateur reconnaît automatiquement le périphérique raccordé à la prise USB). Il peut alimenter les périphériques peu gourmands en énergie (clé USB de stockage, disques SSD, lecteur DVD, ventilateur de poche, smartphone, etc.). Apparu en 1996, ce connecteur s'est généralisé dans les années 2000 pour connecter souris, clavier d'ordinateur, imprimantes, clés USB et autres périphériques sur les ordinateurs personnels.

En somme, une bien belle invention. Avec bien sûr des améliorations continues, qui ont donné naissance à des versions successives :

-

La version 1.1 apparue en 1998, succède à la version 1.0 qui n'aura existé que sur le papier, et il faudra attendre la 1.1 pour voir du matériel équipé de telle prise), avec des vitesses de transfert de données allant de 1,5 à 12 Mbps)

-

La version 2.0,apparue en 2000, permet de passer à des vitesses théoriques de 480 Mbps.

-

La version 3.0, apparue en 2008 (elle aura pris son temps celle-là), débite théoriquement à 5 Gbps (4 pour de vrai) et les connecteurs ont 6 contacts au lieu de 4. Mais rassurez-vous, la compatibilité ascendante des prises et câbles avec les versions précédentes est assurée. C'est à dire que vous pouvez toujours brancher des câbles en USB 2.0 sur des prises USB 3.0, cela marchera toujours. L'inverse n'est malheureusement pas vrai.

Les prises femelles correspondant à la norme 3.0 sont généralement (mais ce n'est pas une obligation) signalées par une couleur bleue. Les prises femelles USB rouges signalent quant à elles une puissance électrique disponible supérieure et appropriée au chargement rapide de petits appareils y compris (à condition de le paramétrer dans le BIOS ou l'UEFI) lorsque l'ordinateur est éteint. Ainsi, tous les ports USB de votre PC sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. -

La version 3.1. voit le jour en 2014, et permet des débits doubles de ceux de l'USB 3.0, soit 10 Gbps (soit juste 2 fois plus que la version 3.0). La puissance électrique disponible (USB Power Delivery en bon anglais) change aussi un chouïa, passant de 4,5 W à 100W (soit 22 fois plus, de quoi alimenter Le nouveau standard (câbles, interface) est rétro compatible avec l'USB 3.0 et l'USB 2.0. Mais avec l'USB 3.1 sort une nouvelle connectique, de type C, que nous détaillerons ci-après. Et les gens associent donc de facto USB 3.1 et connecteur de type C, créant une confusion entre norme et connecteur. Alors que les deux sont décorrélés. On peut ainsi avoir un connecteur de type C ne supportant que la norme 3.0 voire 2.0 et un connecteur de type A supportant la norme 3.1.

-

Enfin, pour rajouter à la confusion ambiante entre USB 3.0, 3.1 et connecteur USB-C, l'USB-IF, le consortium qui préside aux destinées de l'USB, a décidé de renommer rétroactivement l'USB 3.0 en USB 3.1 Gen. 1 et le véritable USB 3.1 en USB 3.1 Gen. 2. Avec ce petit tour de passe-passe, tous les ports USB 3.0 ont retrouvé une seconde jeunesse. Même si sur le fond, rien n'a changé. Si vous voulez disposer d'une alimentation de 100W et d'un débit de 100W, il vous faut un port USB 3.1 gen 2.

Pour distinguer un port USB version 2.0 d'un port USB 3.0 standard, d'un port 3.0 avec charge électrique, ou d'un port USB 3.1 gén 2, il suffit de consulter le petit logo qui est normalement toujours affiché à côté (ou en dessous) de celle-ci.

Maintenant que vous êtes incollables sur les différentes versions de la norme USB, passons aux connecteurs. Car il existe en fait une multitude de connecteurs.

Les connecteurs USB

Le seul schéma de connexion autorisé par la norme est celui consistant à connecter un périphérique sur un hôte (un PC généralement). Pour éviter des branchements incorrects, la norme a donc spécifié deux types de connecteurs : le type A, destiné à être situé sur l'hôte, et le type B, destiné à être situé sur le périphérique. Les appareils (hôte et périphériques) sont équipés de connecteurs femelles tandis que les câbles de connexion ont toujours une extrémité de type A mâle, et une extrémité de type B mâle, ce qui garantit le respect de la topologie du bus.

En 2000, la norme USB 2.0 a introduit des connecteurs de type mini. Mini-A et mini B, en mâle et femelle. L'objectif est simplement de réduire la place du connecteur. Si les mini-A ont été assez rares, on retrouve des mini-B sur de nombreux appareils photo numériques et autres appareils type GPS.

En 2007, le mini est devenu trop gros pour nos smartphones encore plus fins, et on crée le connecteur micro A et micro B. Le micro B est le connecteur que l'on retrouve sur tous nos smartphones.

Et en 2014, un nouveau connecteur est introduit dans la norme, le type C, un connecteur unique pour les remplacer tous.

Le connecteur de type C est réversible, contrairement aux autres connecteurs. Vous n'avez plus à chercher dans quel sens enficher le connecteur dans la prise femelle de votre périphérique. Il suffit simplement de le brancher.

Wow, enfin un truc qui simplifie la vie des smartphones addict que nous sommes devenus.

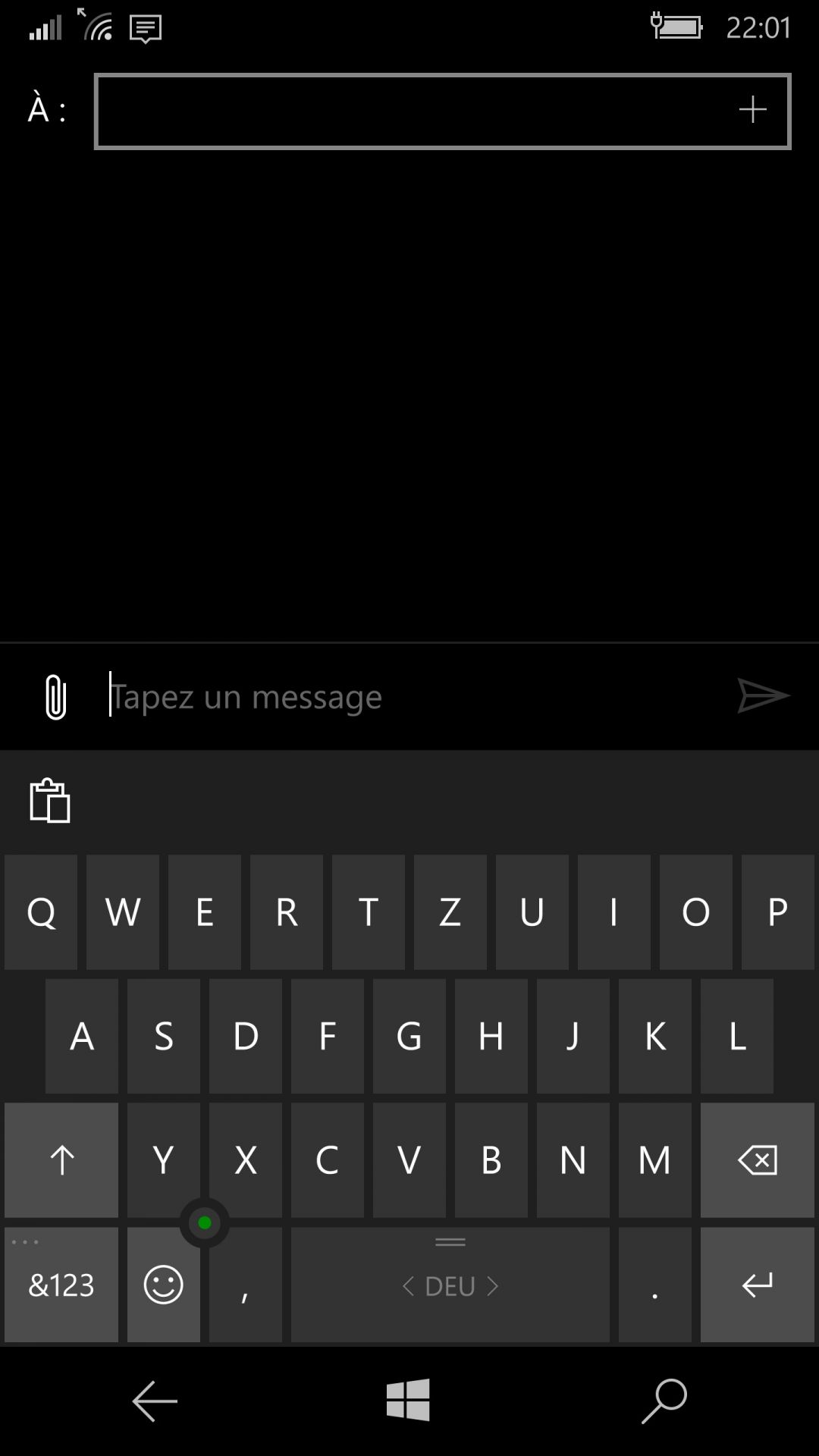

Changer de clavier avec Windows Phone 10

Il y a quelques rares choses qu'un Windows Phone fait mieux qu'un iPhone ou un Android. Notamment la suggestion de mots et la correction automatique d'orthographe. L'iPhone suggère généralement des mots totalement fantaisistes, ce qui donne parfois des monuments de non-sens très drôles après-coups mais très frustrants sur l'instant. Le Windows Phone apprend de votre frappe et vous suggères les mots les plus fréquents que vous utilisez. Et corrige vos fautes de frappe ou d'orthographe. Mais encore faut-il que le clavier de votre Windows Phone soit dans la bonne langue.

Si vous maniez plusieurs langues, comme l'anglais ou l'allemand, voici donc comment passer rapidement d'un clavier à l'autre.

Installer différentes langues

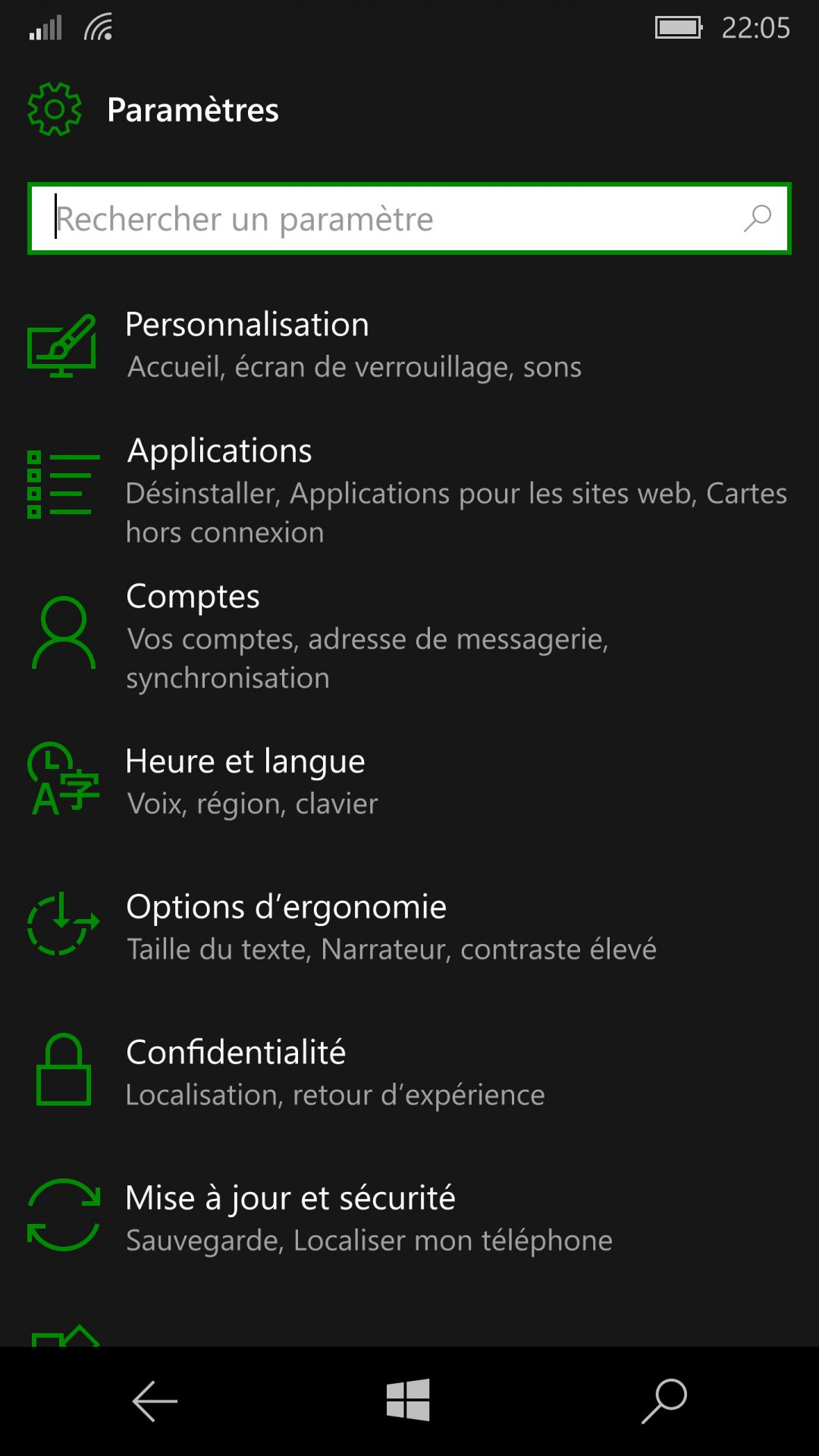

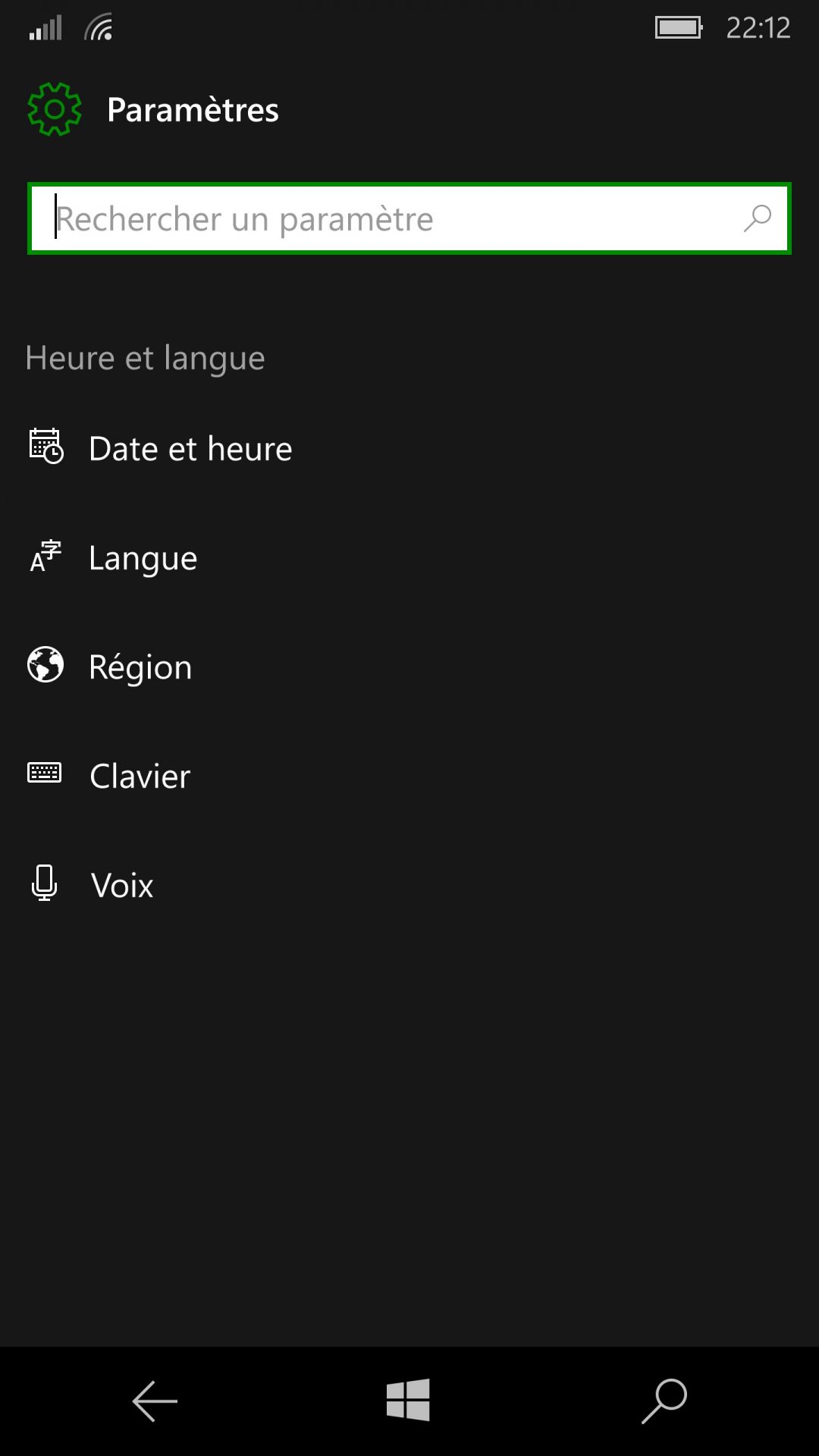

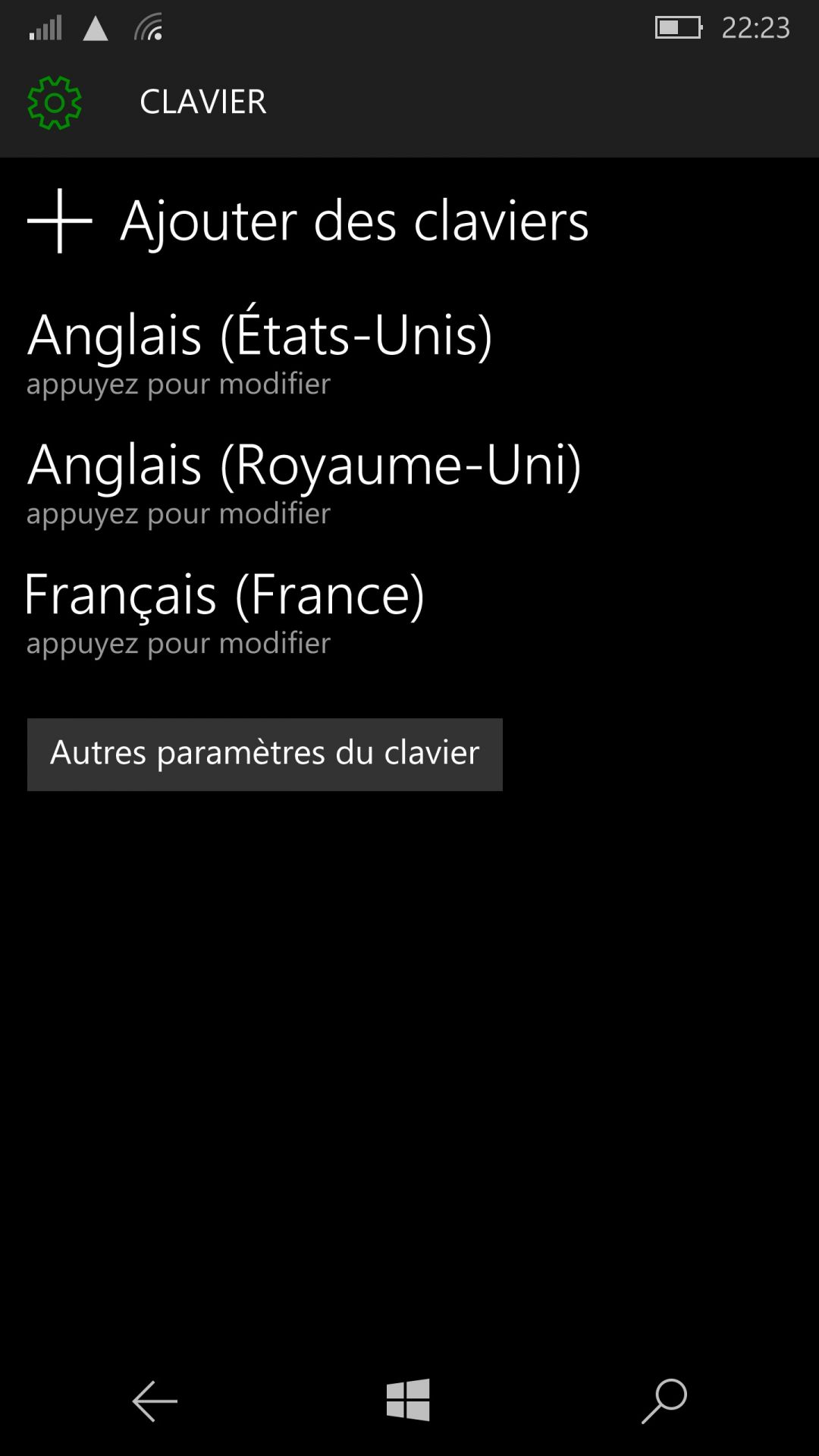

Aller dans Paramètres, Sélectionnez la catégorie "Heure et langue" puis clavier

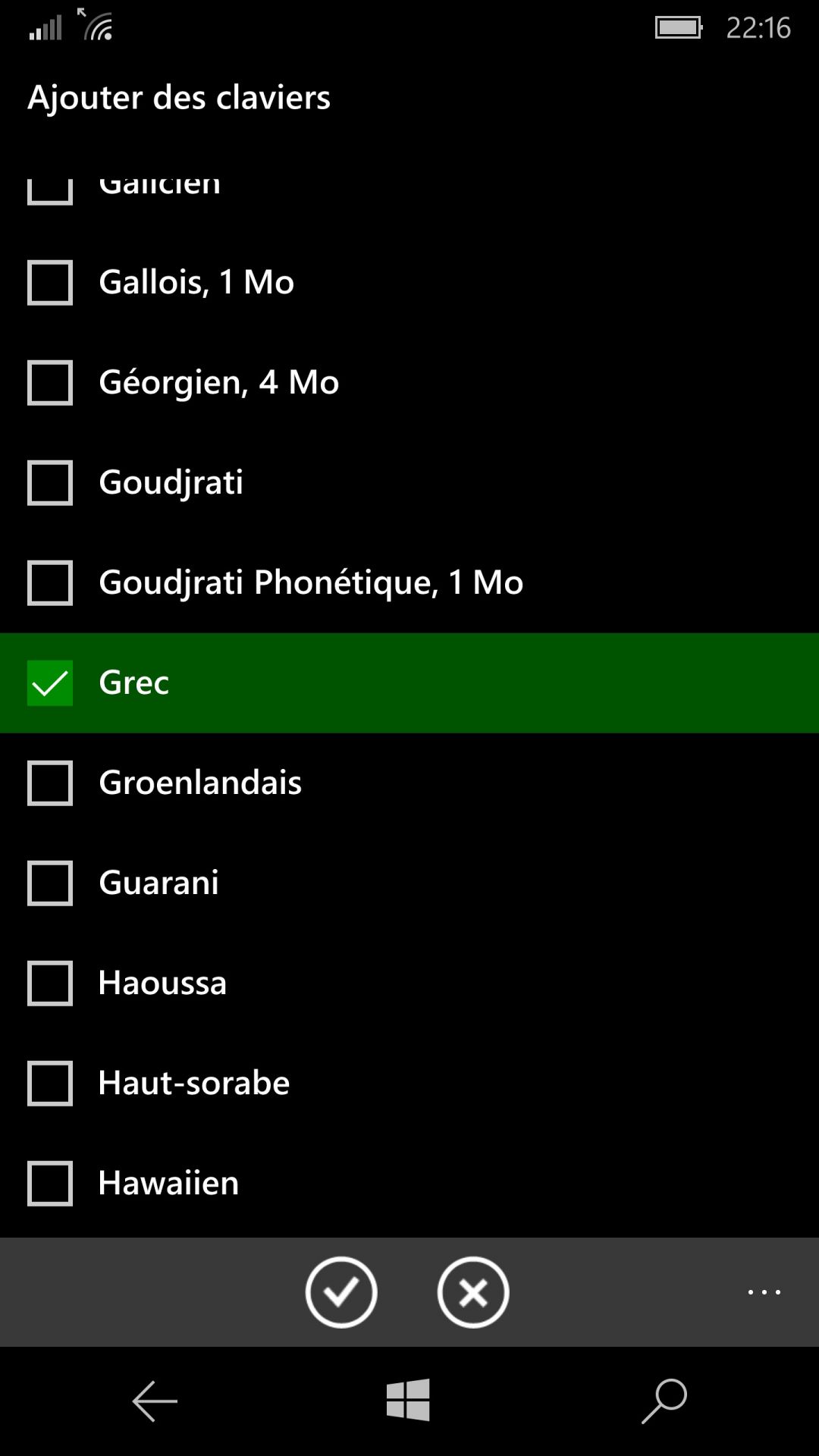

Cliquez sur "Ajouter des claviers et sélectionnez la langue qui vous intéresse. Validez avec le bouton du bas.

Changer de langue

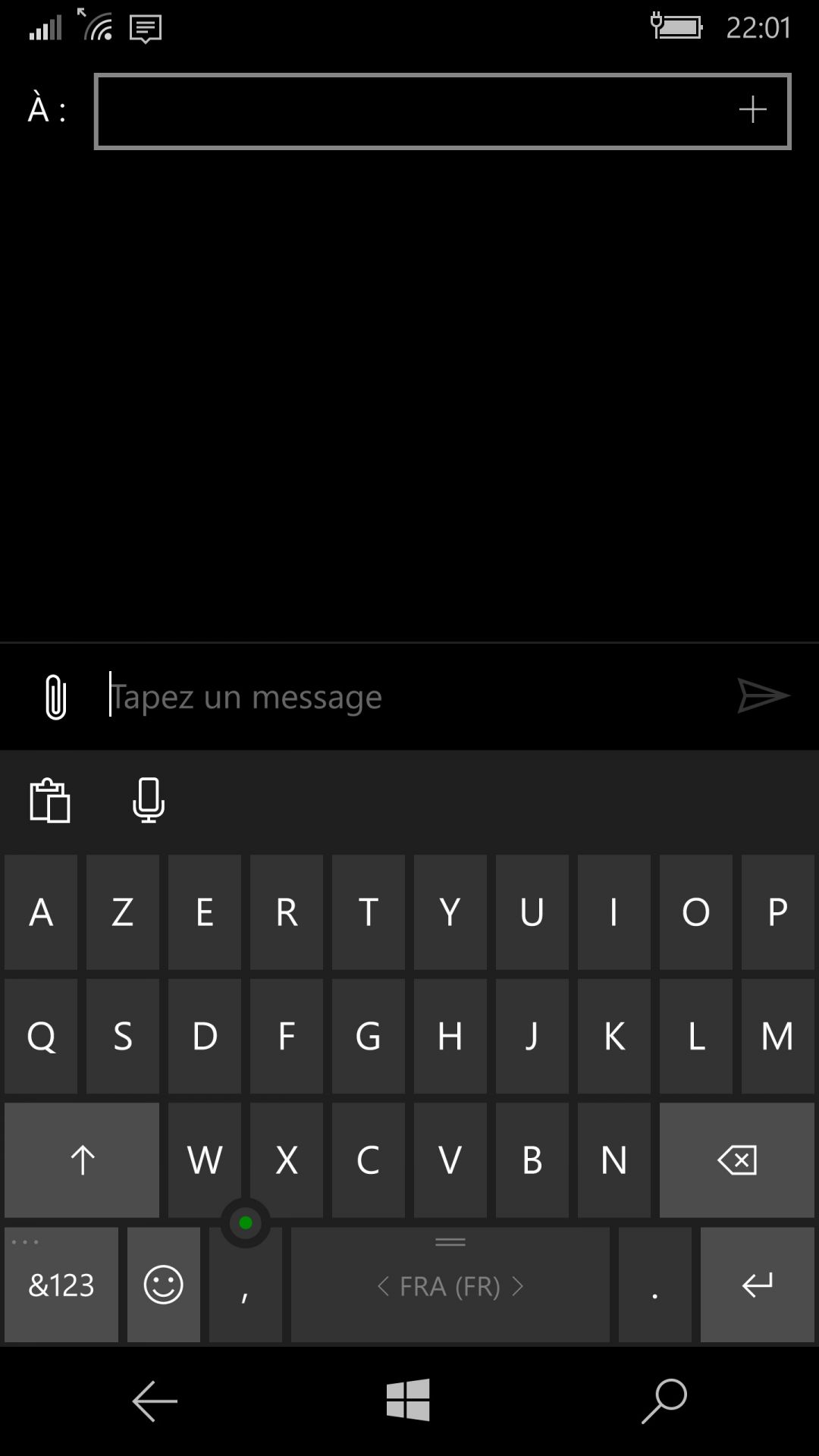

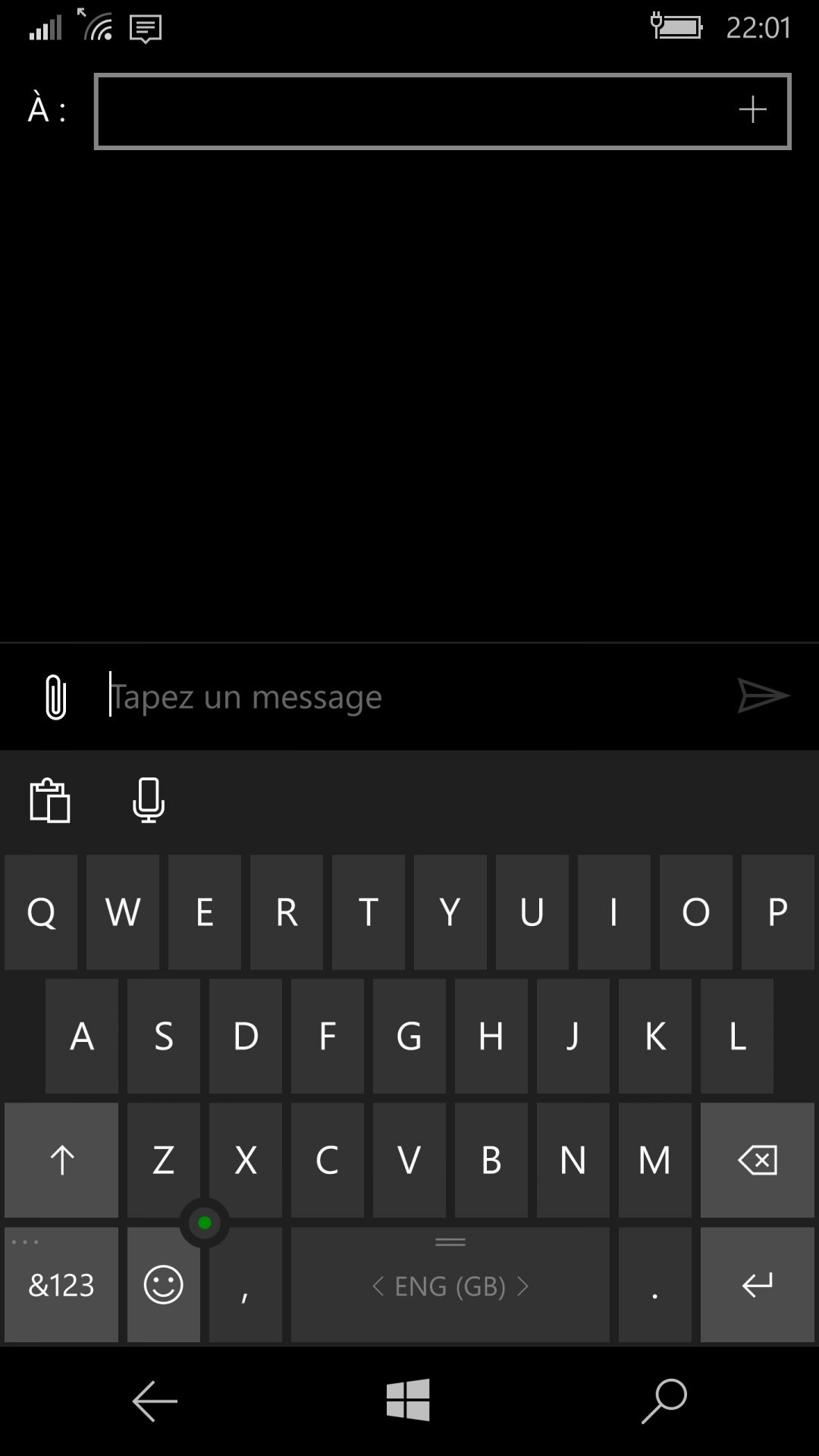

Lorsque vous tapez du texte dans un champ ou une application, le clavier virtuel apparaît dans la seconde moitié de l'écran. La langue en cours apparait en abrégé dans la barre d'espace. Normalement, vous devez donc avoir un clavier azerty et le mot FRA apparait dans votre barre d'espace.

Pour changer de langue, Il suffit alors de faire glisser la barre d'espace vers la droite (ou la gauche piur revenir en arrière) et faire apparaître la langue suivante dans la liste des langues.

Sur la barre d'espace apparaît la langue en abrégé. Ainsi, j'ai d'abord l'anglais ENG (GB), avec un clavier QWERTY, puis un clavier allemand (DEU). Voilà, c'est aussi simple que cela...

Comment fusionner deux vidéos

Aujourd'hui, je vous présente une des méthodes les plus faciles pour assembler deux films ou vidéos entre eux. Je ne vous parle pas de montage vidéos, ce serait compliqué et fastidieux, mais simplement de la fusion d'un ou plusieurs fichiers vidéos en un seul. Cette opération se fait en quelques clics, avec le couteau suisse de la conversion de format, j'ai nommé le fameux "Format Factory". L'avantage d'utiliser ce petit utilitaire est qu'il est multi-fonctions. Il peut aussi bien convertir vos vidéos que les coller entre-elles. Inutile ainsi de télécharger 36 000 outils différents.

Préparer vos vidéos

Pour fusionner deux vidéos entre elles, il faut qu'elles aient les mêmes caractéristiques. C'est à dire le même encodage audio et vidéo, avec le même nombre d'images par seconde (frame per seconde ou fps) et la même taille d'image, et accessoirement le même format. Diantre mais de quoi s'agit-il ?

-

L'encodage vidéo sert simplement à compresser les données vidéos, bien trop volumineuses pour circuler sur Internet ou même être stocker sur votre ordinateur. C'est un peu comme le MP3 en musique, qui est l'algorithme de compression le plus populaire. En vidéo, le format le plus connu est le H.264, encore appelé MPEG-4 AVC (pour Advanced Video Coding). Son successeur, le H.265, devrait se populariser en 2017, car il offre de meilleur tax de compression, ce qui est indispensable pour faire circuler des films ou vidéos au format UHD ou 4K. Le codec (ou logiciel qui permet d'implémenter cette compression et décompression) le plus performant et le plus connu est le x.264.

On trouve bien sûr d'autres types d'encodages comme le DivX ou Xvid qui ont été largement utilisés à l'ère des DVD. -

L'encodage audio a la même fonction que l'encodage vidéo ; Le son est souvent encodé et compressé via le codec AAC MPEG 1.2 mais on trouve aussi les codecs AudioLayer 3 (MP3) et Ogg Vorbis.

-

La fréquence d'image est le nombre d'images (ou photo) prises par seconde, et qui seront ensuite restituées à la même fréquence, donnant ainsi l'illusion du mouvement. À la télévision, le système européen PALest de 25 images par seconde. Aux États-Unis et au Japon, la norme NTSC est de 30 images par seconde. Si le nombre d'images par seconde au moment de la projection est supérieur à celui du tournage, on obtient un accéléré. À l'inverse, si le nombre d'images par seconde au moment de la projection est inférieur à celui du tournage, on obtient un ralenti.

-

La taille de l'image correspond simplement à la définition de l'image, à savoir le nombre de pixels qui composent l'image en hauteur et en largeur ; les écrans HD correspondent à une définition d'images de 1920x1080 pixels par exemple.

-

Le format de la vidéo : un film ou vidéo est ainsi composé de deux flux minimum : l'audio et la vidéo, tous deux compressés via des codecs ; En fait, une vidéo contient en général plusieurs flux : 1 flux vidéo et "n" flux audio pour les différentes langues, éventuellement du texte (les sous-titres) et bien d’autres flux. Tout cela est embarqué dans ce qu'on appelle communément un conteneur (car il contient les flux, l'identifiant du codec utilisé pour compresser les images et le son, et des méta données comme le titre, le résumé, des mots-clés, les crédits, chapitres, sous-titres, etc. Le format de la vidéo est donc donné par le nom de son conteneur : MP4, MOV, AVI, FLV, MKV, pour ne citer que les plus connus.

-

Un format n'est en théorie pas associé à un encodage particulier, mais dans les faits, certains encodages et conteneurs sont incompatibles entre eux, et il faut donc savoir utiliser les bonnes combinaisons (typiquement le MP4 avec le H.264).

Ce petit rappel sur les encodages, taux et formats fait, passons maintenant aux choses sérieuses. il faut vous assurer que les deux vidéos que vous souhaitez assembler possèdent bien les mêmes caractéristiques. Avec un peu de chance, vous n'aurez rien à faire. Dans le cas contraire, il faudra convertir au moins un des deux films.

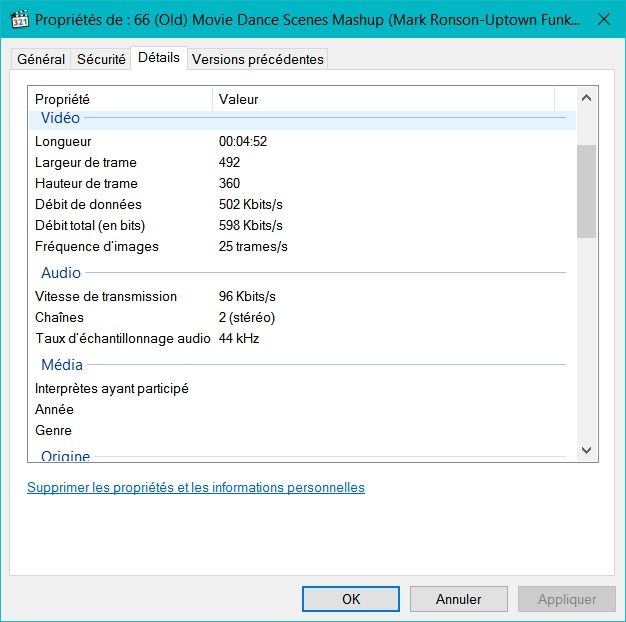

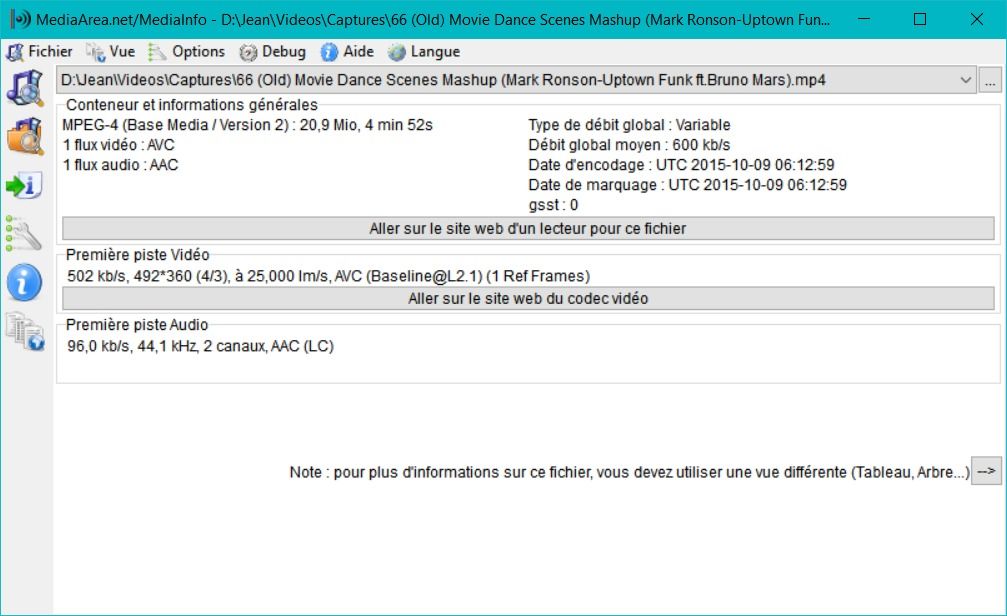

Pour obtenir toutes les informations sur une vidéo, vous pouvez utiliser MediaInfo, un petit utilitaire qui permet d'afficher toutes les caractéristiques d'une vidéo, ou aussi Format Factory, ou simplement en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le fichier et en sélectionnant le menu Propriétés et l'onglet Détails.

Dans l'onglet Détails, on peut ainsi constater que notre vidéo a une définition de 492 pixels de large sur 360 de haut (c'est une très basse définition d'image, faite pour le Web bas débit). La fréquence d'image est de 25 images par seconde. Mais on ne voit en revanche aucune information sur le type d'encodage vidéo ou audio. Ceci étant, cette information est souvent donné dans le nom de la vidéo et vous pouvez l'avoir par ailleurs. Sinon, direction MédiaInfo.

Grâce à MediaInfo, on peut ainsi constater que la vidéo est dans un conteneur MPEG-4, qu'elle a été encodée via AVC (H.264) pour la partie vidéo, et en AAC pour la partie Audio. En se référant à la section vidéo, on peut voir que la taille de l'image est de 492 sur 360 pixels, et que la fréquence est de 25 images par seconde (25,000 im/s). Nous avons donc toutes les informations nécessaires.

Si vos deux vidéos ont les mêmes caractéristiques, vous pouvez donc procéder à leur fusion. Sinon, il vous faudra passer par un logiciel de montage (un peu plus compliqué à prendre en main) ou convertir l'une des deux vidéos avec pour cible les caractéristiques de l'autre vidéo. Cette opération peut être réalisée grâce à Format Factory justement. Mais comme ce n'est pas l'objet de ce billet, je passerai vite sur ce point.

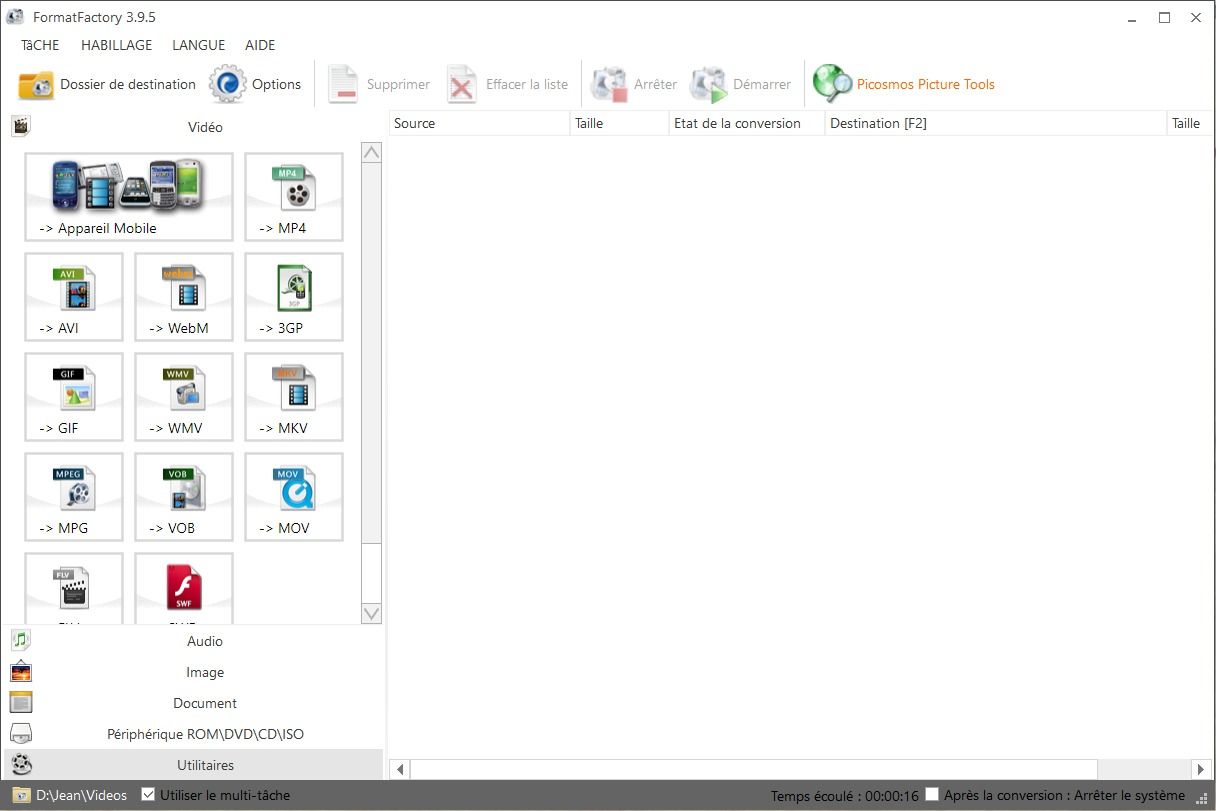

Fusionner les vidéos

Format Factory peut se télécharger ici, sur le site de son développeur. Attention, il contient des logiciels compagnons (ce qui permet de financer l'éditeur) mais qui ne sont pas franchement désirés. Il faut donc prendre soin de décocher les logiciels compagnons qu'on vous propose d'installer à l'insu de votre plein gré, généralement quand vous cliquez un peu vite ou distraitement sur le bouton OK ou Suivant.

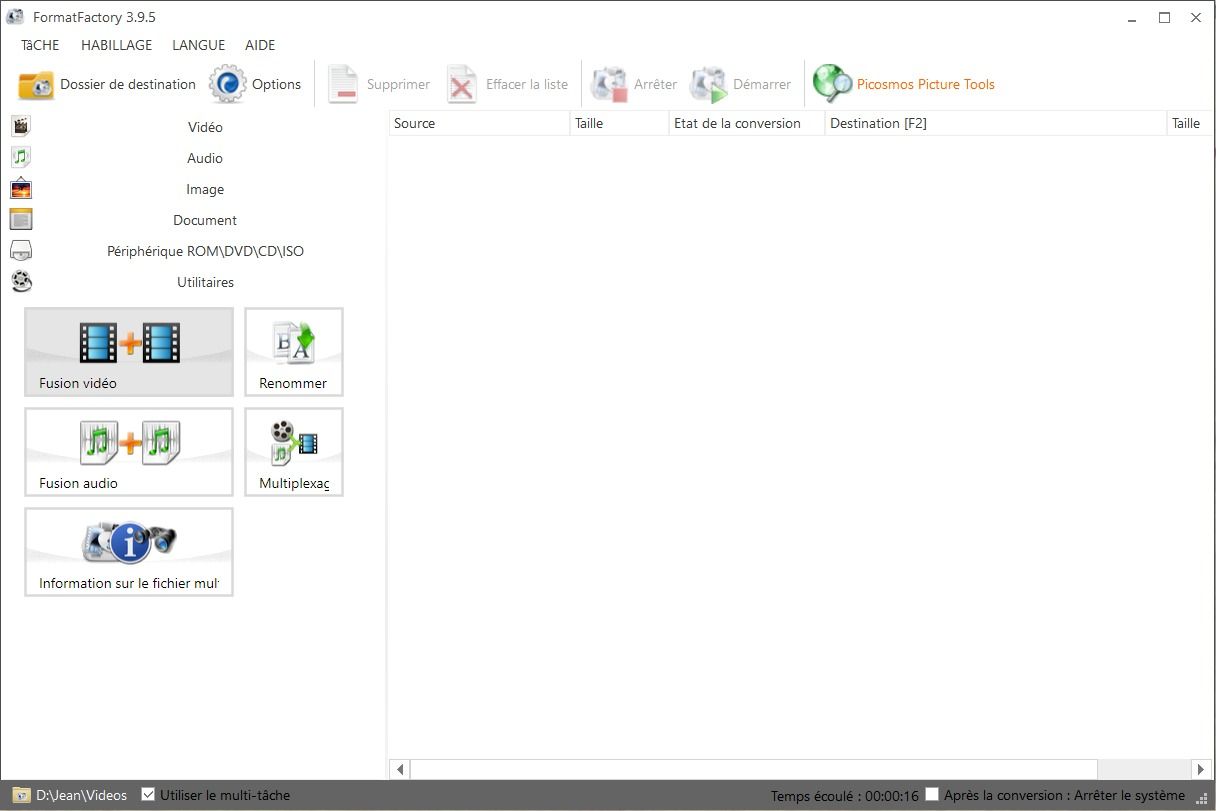

Lançons donc Format Factory. Ici la version 3.9.5. Vous arrivez par défaut sur l'écran de conversion de la Vidéo. Avec tous les formats cible possibles. Mais ce qui nous intéresse se trouve dans l'onglet "Utilitaires" qui se trouve tout en bas à gauche de l'écran, sous les onglets Audio, Image, Document et Périphérique.

En cliquant sur cet onglet, vous accédez au menu des Utilitaires et notamment à la fonction de fusion de deux vidéos. Vous noterez au passage que les informations sur les caractéristiques des vidéos sont accessibles via ce menu grâce au bouton "Information sur le fichier multimédia".

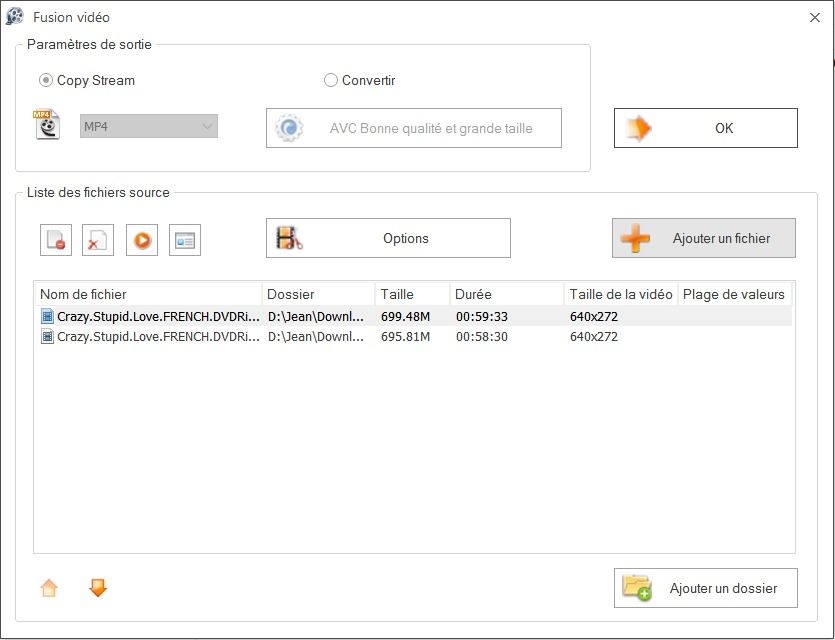

Cliquez sur le bouton "Fusion vidéo". Une nouvelle fenêtre s'ouvre, vous permettant de sélectionner les fichiers vidéos à fusionner. Pour ajouter des fichiers, il suffit simplement de cliquer sur le bouton du même nom, et de sélectionner les fichiers qui vous intéressent. Format Factory vous propose par défaur de conserver le format d'origine de vos vidéos (option Copy Stream) mais vous pouvez chaîner la fusion avec une conversion de format ; il suffit alors de cocher le radio bouton "Convertir" et de choisir son format de destination. Une fois votre choix fait, cliquez sur le bouton OK.

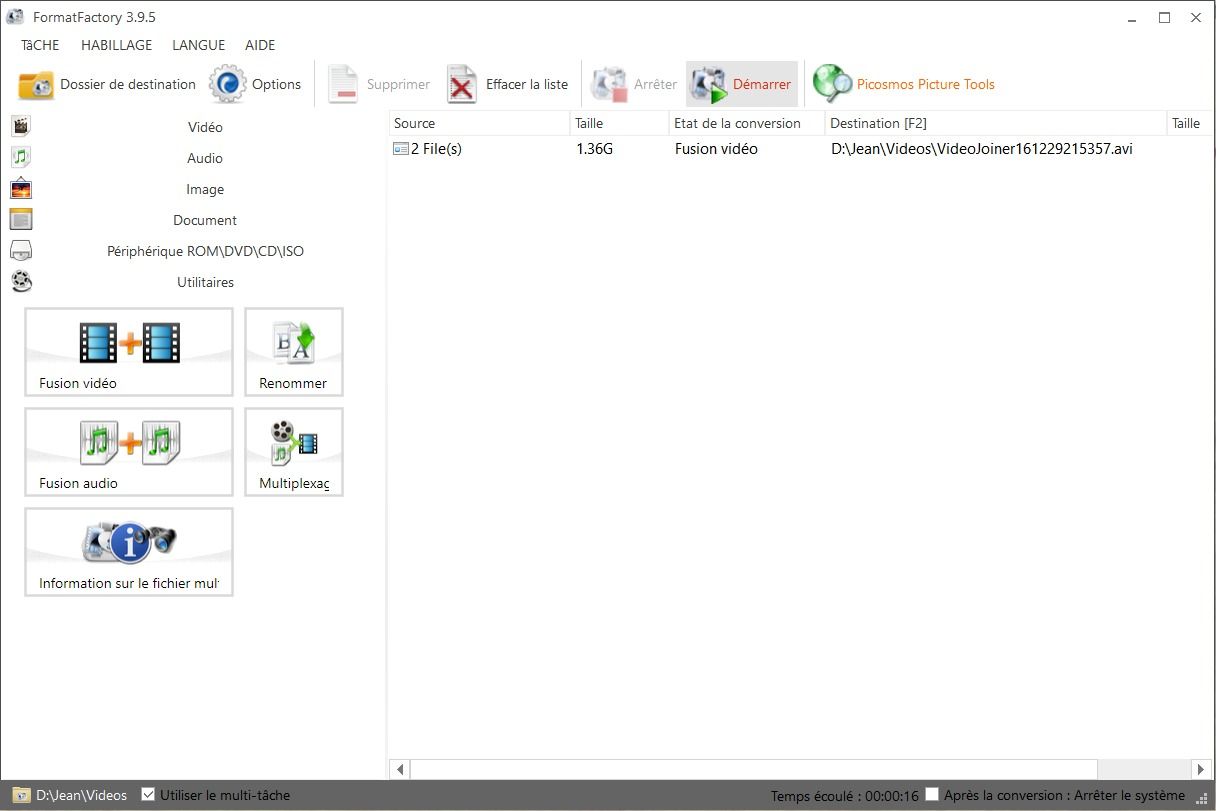

Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton "Démarrer" (en haut et au centre de la fenêtre) pour lancer la fusion des vidéos.

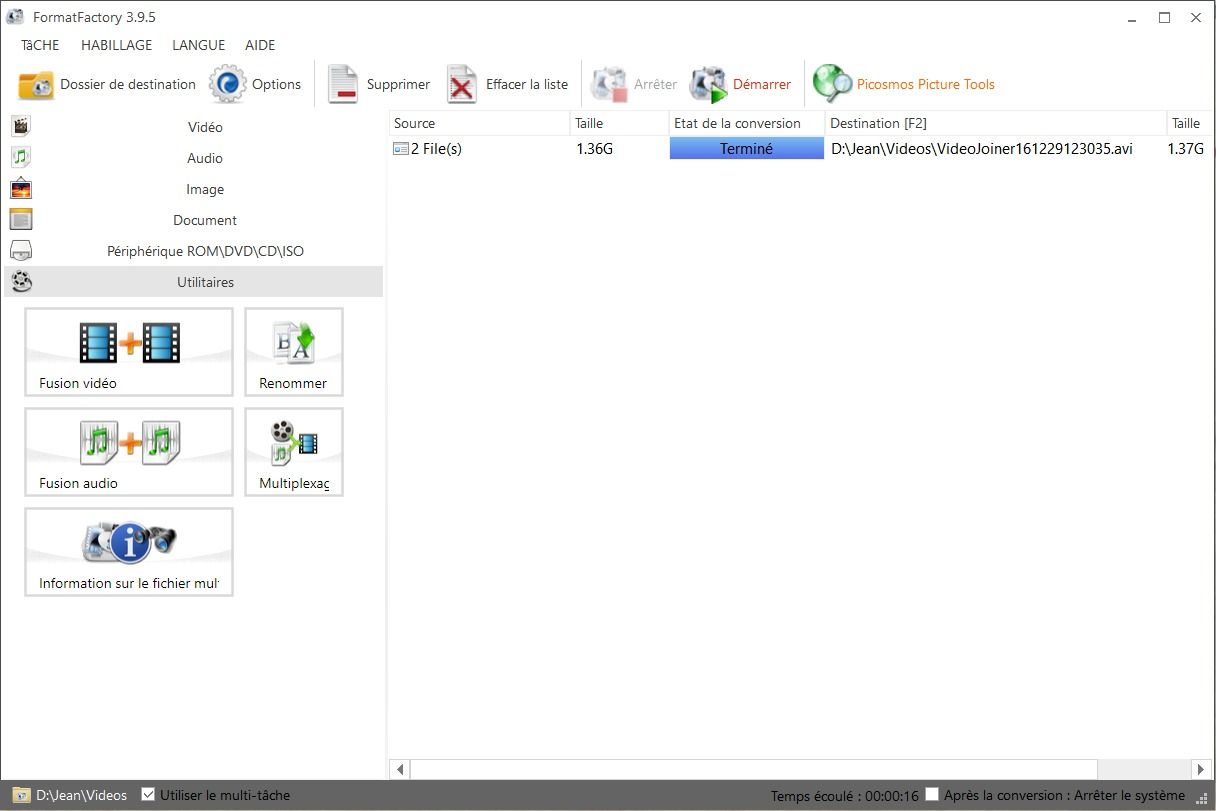

Lorsque la fusion est terminée, l'état de la conversion affiche "Terminé". Vous pouvez alors récupérer votre vidéo dans le le répertoire de destination indiqué sur la droite (et que vous pouvez changer à votre guise grâce aux options).

Voilà, c'était simple en soi.

Comment sécuriser son PC

Paris, le 26 octobre 2016

La dernière attaque en date sur Internet, sous forme de Déni de service (DOS) contre les serveurs DNS de la société DYN, bloquant ainsi l'accès aux serveurs Spotify, Twitter, Amazon ou Netflix depuis les Etats-Unis, le montre bien : le niveau global de sécurité d'un système informatique est défini par le niveau de sécurité du maillon le plus faible. En l'occurrence, il s'agissait dans ce cas précis de systèmes d'enregistrement vidéo numériques (caméras de surveillance connectées) dont le mot de passe par défaut ne peut être changé ! Il suffisait donc, pour prendre le contrôle de ces caméras, de connaitre le mot de passe communiqué par le constructeur à tous ses clients.

Il suffit pourtant de prendre quelques mesures simples pour élever considérablement le niveau de sécurité de son informatique. Notamment son PC favori sous Windows. Je vous explique comment.

Vacciner son PC contre les virus et autres maladies contagieuses du Net

La première mesure de sécurité consiste à installer un anti-virus sur son PC. Par défaut, Windows vous est livré avec l'anti-virus maison de Microsoft, Windows Defender. Si les premières moutures de cet anti-virus laissaient à désirer, la dernière version de Defender est plus aboutie, proposant même une protection temps réel. Mais sa mission première reste de scanner les fichiers d’un ordinateur pour y débusquer les logiciels espions et autres virus qui pourraient infecter votre système. Il assure cependant une protection minimale et bloque les virus et les malwares les plus communs. Microsoft ne s’en cache d'ailleurs pas et dès qu’un antivirus tiers est installé sur une machine, Windows Defender s’efface au profit du nouveau logiciel de protection. Et les mesures comparatives le confirment avec des résultats sans appel

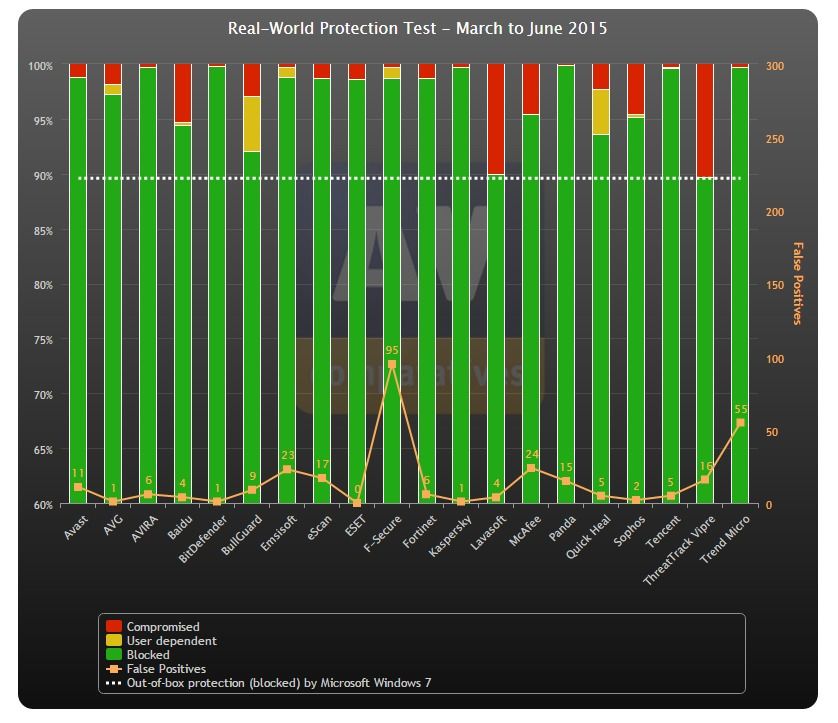

L'étude menée par AV-Comparatives entre mars et juin 2015 mesure la protection temps réel de Windows Defender : dans 90% des cas, l'anti-virus fait bien son travail (c'est la ligne blanche en pointillé sur le graphique ci-contre). Ce qui n'est pas si mal me direz-vous. Sauf que la plupart des concurrents font au alentours de 96 % (99 % pour le meilleur, 92% pour le moins bon). Cela laisse une sacré marge de progrès à Windows Defender.

L'étude menée par AV-Comparatives entre mars et juin 2015 mesure la protection temps réel de Windows Defender : dans 90% des cas, l'anti-virus fait bien son travail (c'est la ligne blanche en pointillé sur le graphique ci-contre). Ce qui n'est pas si mal me direz-vous. Sauf que la plupart des concurrents font au alentours de 96 % (99 % pour le meilleur, 92% pour le moins bon). Cela laisse une sacré marge de progrès à Windows Defender.

Une autre étude comparative, cette fois-ci mené par AV Test, a soumis Windows Defender à une batterie de 167 fichiers et failles zero-day. L'anti-virus de Microsoft en trouve entre 80 et 90 %, là où la concurrence en trouve 98%. AV Test l’a également testé sur 22 500 fichiers comprenant les malwares les plus courants de ces 6 derniers mois et Windows Defender en a trouvé entre 89 et 95 %, là où les autres antivirus sont à 99 %. Au passage, vous pouvez comparer aussi les performances des autres anti-virus...

Force est de constater que Windows Defender n'est vraiment pas bon, même là où il devrait, c'est à dire le scan des fichiers. Car Windows Defender ne travaille que sur la mémoire et les fichiers stockés sur le disque dur. Il ne s'occupe pas de votre messagerie ni de votre navigation sur Internet.

Force est de constater que Windows Defender n'est vraiment pas bon, même là où il devrait, c'est à dire le scan des fichiers. Car Windows Defender ne travaille que sur la mémoire et les fichiers stockés sur le disque dur. Il ne s'occupe pas de votre messagerie ni de votre navigation sur Internet.

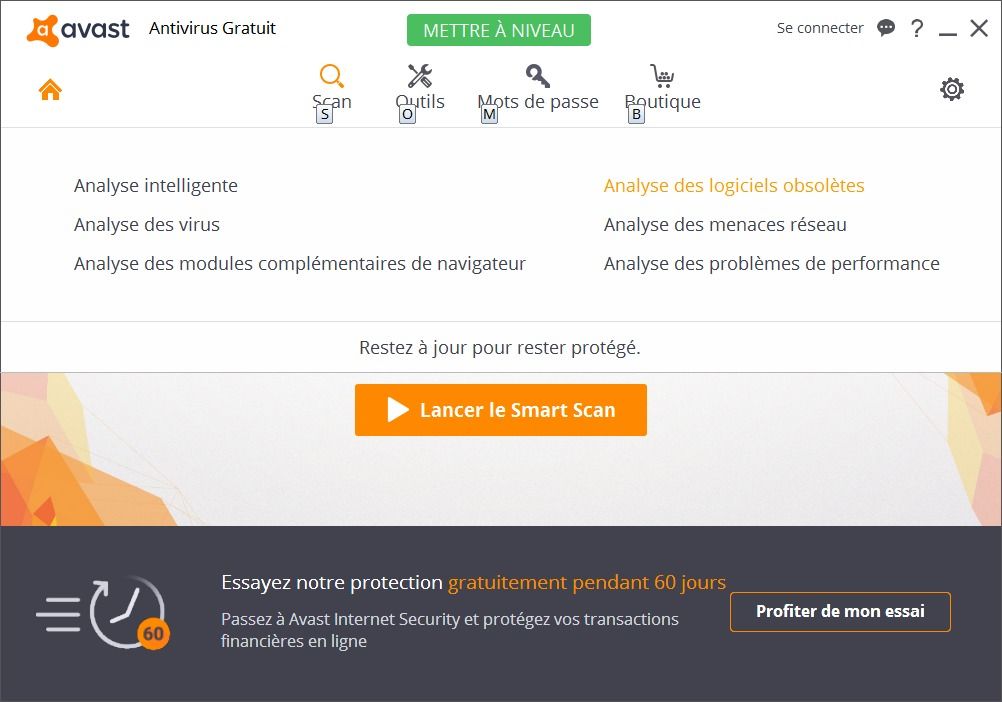

Je crois qu'il est inutile d'insister. Il vous faut installer un autre anti-virus, et en la matière, vous avez l'embarras du choix : BitDefender, Norton, McAfee, F-Secure, Kapersky, TrendMicro et consorts offrent tous une bonne protection. Ils sont aussi tous payants. Le seul logiciel gratuit à pouvoir rivaliser, dans une moindre mesure, est Avast. Même si les mauvaises langues le taxent régulièrement d'être capable de rater un virus dans un couloir, les précédents tests donnent une vision plus objective du niveau de protection offert par l'éditeur allemand. Si vous ne téléchargez rien d'illégal, comme des logiciels piratés généralement infestés par des chevaux de troie et autres malwares, vous n'avez pas besoin de plus. Avast suffit à vous protéger et fait le job sans ralentir outre mesure votre PC. Si votre passe-temps favori consiste à télécharger des exécutables d'origine douteuse, offrez-vous un abonnement à Kapersky.

Une fois votre anti-virus installé, n'imaginez pas que la sécurité de votre PC soit pour autant complète. L'anti-virus ignore généralement certains logiciels espions (spyware) ou publiciels (programmes qui saturent de publicités ciblées l'ordinateur qui les contient). La plupart des publiciels s'installent en effet avec votre consentement. Ils sont généralement livrés avec d'autres logiciels gratuits forts utiles mais qui au lieu de vous faire payer leur utilisation se rémunèrent en proposant de manière très subtile d'installer en même temps un publiciel. Si vous cliquez ou répondez un peu trop vite ou de manière distraite aux différentes questions posées par le programme d'installation, vous pouvez hériter de tout un tas de logiciels espions et autres adware qui ralentiront votre PC et vous inonderont de publicités ciblées car inspirées par votre navigation.

Ces logiciels ne sont pas considérés comme viraux car ils s'installent avec votre consentement. Il suffit en effet de décocher la case qui vous propose ce publiciel en complément du logiciel gratuit que vous être en train d'installer. Le hic est qu'il est impossible de désinstaller ces publiciels par la procédure standard. Pour se débarrasser de ces adwares et autre spyware, le meilleur outil du moment reste "ADWCleaner". Ce logiciel français vient juste d'être racheté par son concurrent américain, Malwarebytes, qui propose aussi d'une version gratuite de son anti-malware. On ne sait donc pas trop comment ADWCleaner évoluera mais espérons qu'une version gratuite continuera à exister car ce logiciel rend vraiment service.

Ces logiciels ne sont pas considérés comme viraux car ils s'installent avec votre consentement. Il suffit en effet de décocher la case qui vous propose ce publiciel en complément du logiciel gratuit que vous être en train d'installer. Le hic est qu'il est impossible de désinstaller ces publiciels par la procédure standard. Pour se débarrasser de ces adwares et autre spyware, le meilleur outil du moment reste "ADWCleaner". Ce logiciel français vient juste d'être racheté par son concurrent américain, Malwarebytes, qui propose aussi d'une version gratuite de son anti-malware. On ne sait donc pas trop comment ADWCleaner évoluera mais espérons qu'une version gratuite continuera à exister car ce logiciel rend vraiment service.

ADWCleaner ne s'installe pas, contrairement à d'autres logiciels. Il vous faut simplement télécharger la dernière version à jour et lancer son exécution. ADWCleaner scannera votre PC et vous proposera de supprimer les différents logiciels espions ou entrées illégales de la base de registre. Il suffit de répéter l'opération régulièrement, car même en étant très prudent, il est toujours possible d'attraper une saloperie sur un site Web infecté, même si ce dernier a pignon sur rue comme on dit dans le jargon.

Combler les failles de sécurité rapidement

Les pirates s'attaquent de préférences aux systèmes informatiques vulnérables. C'est à dire des systèmes sur lesquels on n'a pas appliqué les correctifs de sécurité et qui présentent donc des failles de sécurité exploitables rapidement. Il est donc important de maintenir à jour son PC. Pour cela, vous avez naturellement Windows Update. Si sur Windows 7, Microsoft vous laissait encore la maîtrise des mises à jour, ce n'est plus le cas avec Windows 10. Vous êtes tenu de mettre à jour votre PC (à moins de le déconnecter d'Internet). Pour les irréductibles, sachez qu'il est encore possible de désactiver Windows Update, en inhibant le service au moment du démarrage du PC, mais ceci est contraire aux bonnes pratiques de sécurité et je ne peux que vous le déconseiller.

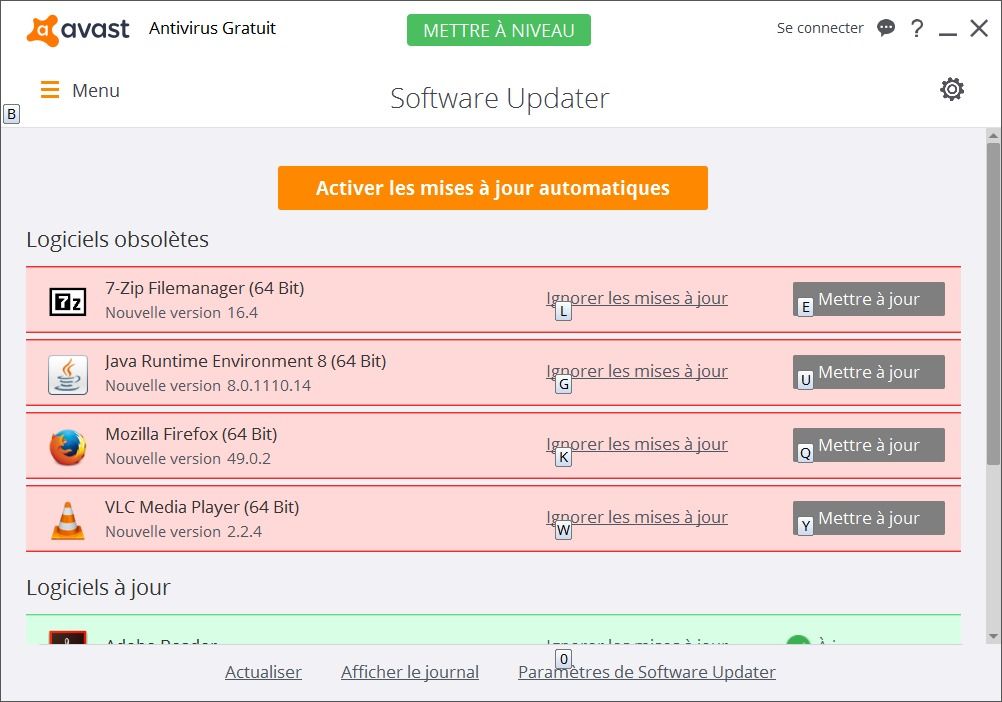

Mais Windows Update ne suffit pas. Ce service ne met à jour que le système Windows et les programmes de Microsoft, dont Office.De trop nombreuses failles existent encore dans les logiciels que vous installez, de Adobe Flash Player à Firefox ou Chrome en passant par Java et iTunes. La plupart des éditeurs installent en même temps que leur logiciel des services de mises à jour mais qui ne fonctionnent que pour les produits de l'éditeur, comme Google Update ou Oracle Java Updater par exemple. Qu'à cela ne tienne. Les éditeurs d'anti-virus se sont engouffrés dans la brèche, puisqu'il s'agit avant tout d'un problème de sécurité. Avast inclut donc dans son anti-virus gratuit un outil d'analyse et de mise à jour des principaux logiciels. Il suffit de lancer le scan pour identifier ceux qu'il faut mettre à jour et lancer la mise à niveau. Vous pouvez également paramétrer Avast pour que ce dernier fasse la mise à jour de manière automatique.

Vous trouverez également d'autres outils du même type comme Kaspersky Software Updater (en mode béta à ce jour), FileHippo App Manager ou le très complet Secunia PSI (pour Personal Software Inspector). Personnellement, je préfère éviter la multiplication des logiciels et m'appuie donc sur mon éditeur d'anti-virus préféré, mais à vous de choisir...

Tant que nous en sommes à la mise à jour de votre PC, pensez aussi de temps en temps à mettre à jour vos pilotes (drivers). Non rassurez-vous, il n'y a généralement pas de problème de sécurité avec les pilotes, juste des bugs. Pour mettre à jour vos pilotes, le plus simple est de passer par un scanner hardware en ligne, puis de télécharger les pilotes qu'il vous propose. Il vous suffit généralement d'installer un petit bout de logiciel pour analyser votre matériel avant de passer aux mises à jour. Celui que j'utilise régulièrement est l'ancien ma-config.com, devenu DriversCloud.com ;

Protéger sa vie privée et bannir les publicités

-

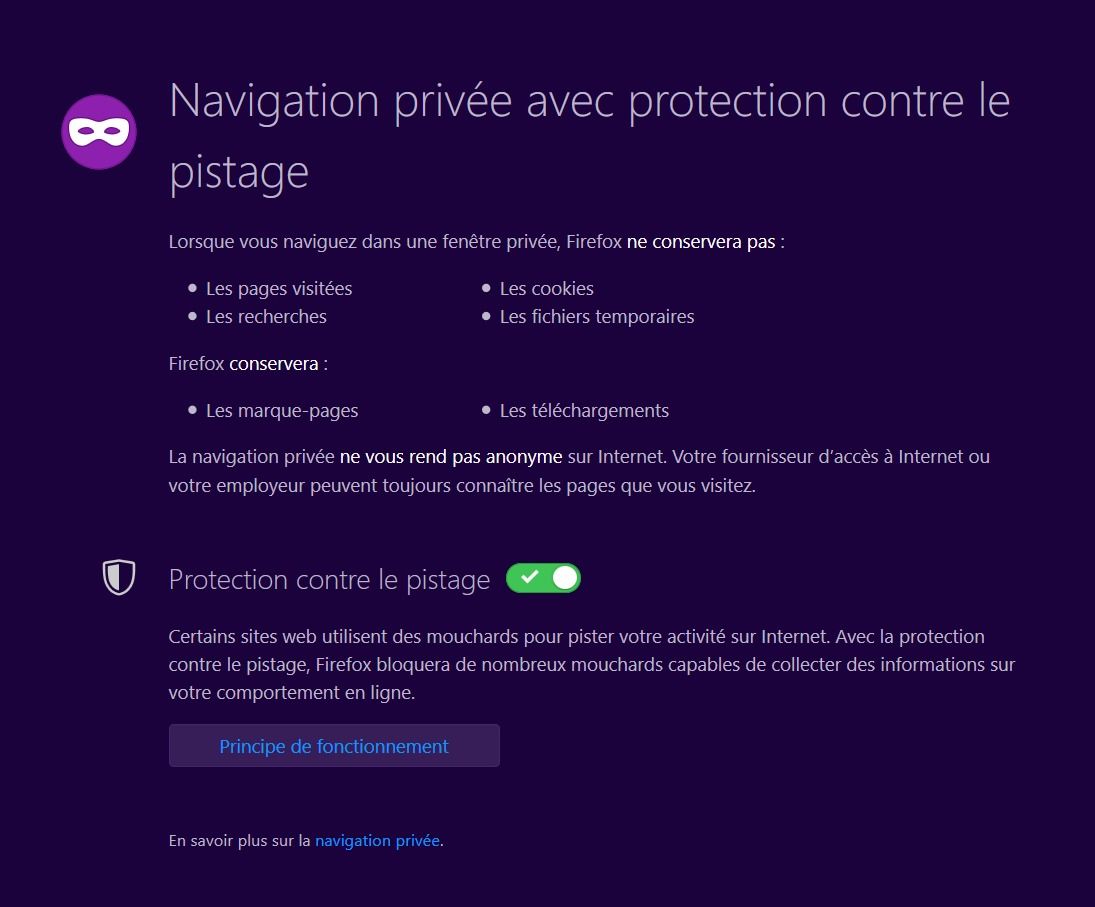

Utiliser la navigation privée. Tous les navigateurs proposent aujourd'hui une navigation privée. Ce mode ne vous rend pas anonyme, comme le précise Mozilla par exemple, mais bloque, ou tente de bloquer les cookies traceurs. En sus, votre historique de navigation ne sera pas conservé, ainsi que les fichiers temporaires mis en cache. Ce mode n'est pas 100% efficace et a aussi quelques effets de bord sur l'affichage de certains sites, qui s'appuient justement sur ces cookies espions pour vous afficher les éléments vous concernant.

-

Les bloqueurs de publicité. Le plus connu et le plus efficace est l'outil gratuit Adblock Plus, qui se présente comme un add-on à votre navigateur préféré (Firefox, Chrome, Safari ou Opéra) pour bloquer les publicités les plus intempestives. Certains sites détecteront votre logiciel de blocage et vous afficheront des messages destinés à désactiver ce blocage, mais passez outre. Sachez toutefois que Eyeo, la société éditrice de Adblock Plus laisse passer les "publicités dites acceptables" c'est à dire celles qui dérangent le moins. Mais en fait, il s'agit ni plus ni moins que des publicités autorisées par Adblock Plus, contre le versement d’une somme à Eyeo (vous trouvez que cela ressemble à du racket ?). Bon, en même temps, si de nombreux services sur Internet sont gratuits, c'est parce qu'ils comptent sur les revenus de la publicité. Si vous bloquiez toutes les publicités, il faudrait alors un jour ou l'autre passer à la caisse. Aujourd'hui, si c'est gratuit, c'est parce que c'est vous le produit. Notons que grâce à Adblock Plus, vous pouvez également bloquer la plupart des formes de pistage, sans toutefois surfer de manière anonyme comme Eyeo l'annonce de manière un peu abusive.

-

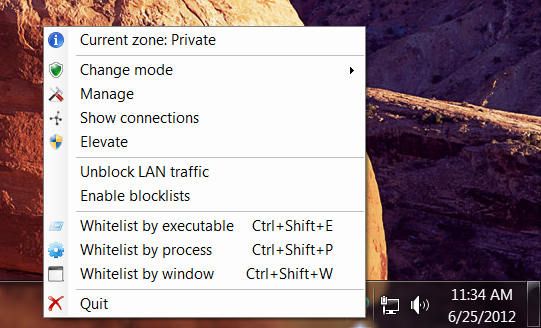

Naviguez incognito : Il suffit pour cela d'utiliser les services d'un "proxy VPN" (pour Virtual Private Network). Ces services vous permettent de chiffrer toutes les communications entre votre PC et le fournisseur de service et de masquer aux sites Web votre adresse IP. Le fournisseur VPN peut - ou non - garder des traces de vos connexions à ses services, ce qui pourrait néanmoins permettre de remonter jusqu'à vous. La plupart des services VPN sont payants (sinon, ils seraient obliger de vous vendre de la publicité, et donc de cesser de protéger votre anonymat, ce qui va à l'encontre du service qu'ils proposent). Les plus connus et les meilleurs sont entre autres expressVPN, NordVPN, PureVPN, saferVPN. Ils utilisent tous OpenVPN comme logiciel d'encryption (logiclel open source que vous pouvez télécharger gratuitement). Évitez le protocole PPTP, pas assez sûr. Il vous suffit de créer un compte sur le site du fournisseur et de configurer le OpenVPN avec les données qui vous seront communiquées. Sachez enfin que certains fournisseurs sont gratuits et ne gardent pas traces de vos connexions, comme freevpn.me (situé à Malte). Attention, freeVPN fait de la publicité, notamment pour les autres fournisseurs de VPN (saferVPN comme le montre la capture ci-dessous). Il faut donc éviter de cliquer sur la publicité déguisé en offre gratuite. Pas toujours facile. Il faut ici télécharger le OpenVPN certificate Bundle pour l'utiliser avec OpenVPN.

-

Enfin, pour les plus téméraires d'entre vous, sachez que vous pouvez utiliser l'anonymat procurée par le réseau Tor et son navigateur. Tor est un réseau superposé à celui d'Internet (à savoir qu'il utilise Internet pour fonctionner mais qu'il dispose de ses propres "routeurs" pour acheminer le trafic chiffré. Tor est un projet financé par les Etats-Unis et il a pour vocation à protéger la vie privée et préserver l'anonymat des Internautes. Mais bien sûr, qui dit anonymat dit aussi criminalité. Tor est donc utilisé par de nombreux malfrats et on trouve donc des sites Web uniquement accessibles via Tor, sites sur lesquels on peut embaucher des tueurs à gages, acheter des données piratées, etc.

Pour finir sur une belle note, n'oubliez pas que Microsoft vous espionne aussi jusqu'à plus soif. Vous pouvez vous protéger en appliquant les quelques paramètres décrits dans un de mes précédent article.

Protéger son PC contre des tentatives d'intrusion

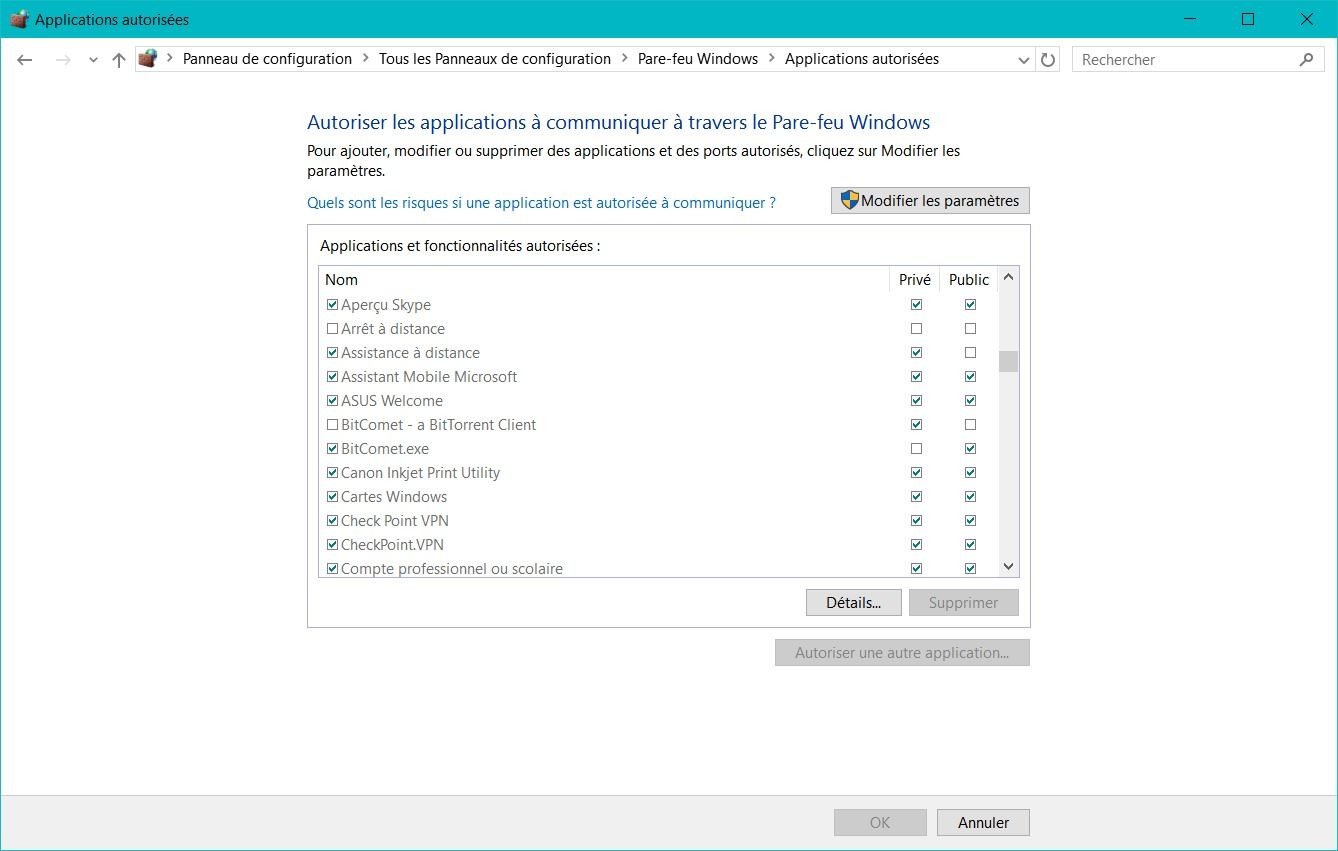

Récapitulons : nous avons installé un anti-virus, mis à jour notre PC automatiquement, et installé éventuellement un bloqueur de publicité voire un client OpenVPN pour protéger notre vie privée. Mais la sécurité de notre PC ne s'arrête pas là. Car il est encore possible d'attaquer votre PC en utilisant certains services vulnérables ou mal configurés, et ceci via Internet puisque votre PC y est connecté. Il vaut donc mieux contrôler le trafic entre Internet et votre PC. Et pour cela, rien de tel qu'un logiciel pare-feu. Microsoft fournit d'ailleurs un pare-feu intégré à Windows, et ce depuis Windows XP. Ce pare-feu ne fonctionne d'ailleurs pas si mal que çà depuis Windows 7, mieux que Defender en tout cas. Mais s'il est très simple à mettre en oeuvre (il suffit de définir ce qui fait partie de votre réseau domestique ou pas), il est tout de même difficile d'aller plus loin dans sa configuration sans être expert. La plupart des règles sont créées par les logiciels au moment de leur installation, et ne sont pas toujours supprimées quand vous les désinstallez. La copie d'écran ci-dessous vous montre un exemple de règles, accessibles via le panneau de configuration -> réseau et Internet -> pare-feu Windows

La première chose à faire est donc de définir correctement son réseau domestique, dit réseau privé par opposition au réseau public qu'est Internet. C'est assez simple : en général, c'est tout ce qui se trouve raccordé à votre Box, derrière votre connexion ADSL ou fibre. Il faut ensuite faire confiance aux logiciels que vous installez ; s'ils ont besoin de communiquer avec Internet, ils mettront à jour les règles du pare-feu Microsoft. Si les règles du pare-feu sont inadéquates, vous avez généralement le message d'erreur suivant :

Il faut ensuite contrôler régulièrement ces règles. Car comme je vous l'ai dit, la plupart des logiciels oublient de supprimer les règles qui les concernent quand vous les désinstaller. Pour cela, il y a deux remèdes très efficace.

-

Désinstallez vos logiciels avec Revo Uninstaller ou IObit Uninstaller (versions gratuites, car il existe des versions pro payantes) ; ces outils désinstallent tous les logiciels en utilisant les mécanismes propres à Windows mais nettoient aussi la base de registre et les règles du pare-feu.

-

Nettoyez votre système (base de registre et règles de pare-feu) avec Piriform CCleaner. Cet outil éliminera toute entrée ou règle obsolète.

Si vous souhaitez contrôler plus finement les règles de votre pare-feu, savoir quelles sont réellement les applications qui accèdent à Internet et vice-versa, deux possibilités s'offrent à vous :

-

Installer un logiciel supplémentaire, unique en son genre : TinyWall. Ce logiciel se base sur le pare-feu Microsoft (inutile donc de rajouter un logiciel de plus) et vous permet d'avoir accès à des options avancées

-

Installer un pare-feu en lieu et place de celui de Microsoft. Le plus connu et le plus efficace est sans nul doute ZoneAlarm. Son éditeur, Zone Labs, a d'ailleurs été racheté par l'éditeur CheckPoint, pionnier des logiciels pare-feu en entreprises. ZoneAlarm existe en version gratuite ou payante, avec ou sans anti-virus. La version gratuite est assez limitée et moins aboutie que Tinyall au final. En version payante, et avec anti-virus, ce logiciel vous apporte une protection maximale. Néanmoins, ce pare-feu est beaucoup plus intrusif que celui de Microsoft et peut vous gâcher la vie, même s'il est censé vous protéger. Personnellement, je préfère rester sur TinyWall...

Menu principal de TinyWall

Pour résumer

Installez a minima :

-

Avast version gratuite ou toute version payante d'anti-virus

-

ADWCleaner ou Malwarebytes AM ; scanner régulièrement votre PC avec pour supprimer tout adware.

Pensez à mettre à jour régulièrement voire automatiquement votre PC

-

Windows Update pour tous les produits Microsoft, y compris Office.

-

Avast version gratuite ou Secunia PSI pour mettre aussi à jour les produits tiers comme Java, Adobe, etc.

-

DriversCloud.com pour téléchargez aussi les derniers pilotes spécifiques à votre matériel.

Protégez votre vie privée

-

via la navigation privée de votre navigateur, ou grâce à Adblock Plus, voire grâce à un fournisseur VPN.

Pour sécuriser encore plus votre PC

-

Désinstaller correctement vos logiciels inutilisés avec Revo Uninstaller et nettoyer votre base de registre avec CCleaner

-

Configurer votre firewall Windows via TinyWall